はじめに

肺がんは肺内に発生した悪性腫瘍で、非小細胞がんと呼ばれる腺がん、扁平上皮がん、大細胞がんが80%以上を占めています。手術ができない進行した肺がんは、われわれ呼吸器内科医が薬を使用して治療にあたることになります。非小細胞肺がんの薬物療法は最近15年で大きく変化しました。具体的には従来からの抗がん剤に加えて、分子標的治療薬と免疫療法が新たに加わりました。特に免疫療法は、手術、放射線、抗がん剤に加えて、第4の治療法として期待されています。ただし、分子標的治療薬や免疫治療薬を初回に使用するには、がん組織中のがん遺伝子や免疫関連物質の測定が必須となっています。今回、非小細胞肺がんの最新の内科的治療として分子標的治療と免疫療法について解説したいと思います。

当院における肺がん診療について

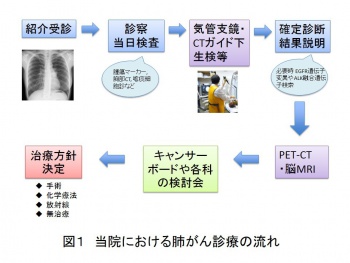

図1に当院に肺がんが疑われる患者さんが紹介され治療が開始されるまでの流れを示します。まず、気管支鏡やCTを用いて病巣から組織や細胞を採取し、肺がんかどうか診断します。肺がんと診断された場合、PET検査や脳MRI検査を行い、肺がんの全身への広がり(転移)を調べます。呼吸器内科での検討会や呼吸器内科・外科合同の会議(キャンサーボード)を経て治療方針が決定されます。

Ⅳ期非小細胞肺がんの治療について

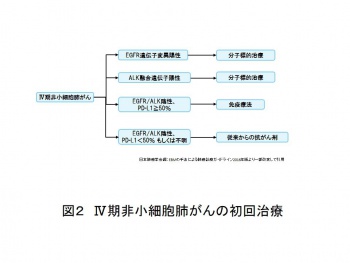

たとえば肺がんが肺および縦隔(左右の肺の間の構造物でリンパ節が存在)の外で病巣を形成した場合、遠隔転移ありと診断されます。これ以外でも手術で病巣を取り切れない場合、肺がんの進行程度を示す病期分類ではⅣ期となり、薬物による治療の適応となります。Ⅳ期非小細胞肺がんの初回薬物療法を図2に示します。

分子標的治療とは、がん細胞が増殖するのに大切な役割を果たす細胞内の特定の物質の機能を阻害する薬を用いた治療のことです。肺がんでは、EGFR(上皮成長因子受容体)遺伝子の異常やALK融合遺伝子などが発見されており、これらの遺伝子異常によって引き起こされるがん細胞の増殖を抑制する薬物が分子標的治療薬です。

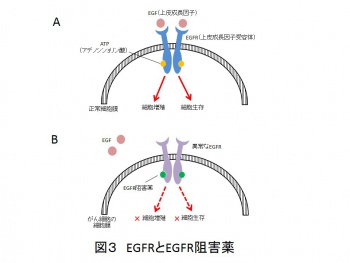

EGFRは正常人において、細胞膜を貫通する形で存在しており、EGF(上皮成長因子)やTNF(腫瘍壊死因子)などがEGFRに結合するとEGFR同士がくっつき、ATP(アデノシン3リン酸)がEGFRの細胞内の特定部分に結合して細胞増殖や生存の指令を送る働きをしています(図3A)。EGFR遺伝子が変異した肺がん細胞においては、EGFRの構造が変化し、EGFがEGFRに結合しなくとも常に細胞増殖や生存の指令が出ている状態になります。このような肺がんに分子標的治療薬であるEGFR阻害薬を投与すると、ATPが結合できなくなり、細胞増殖や生存の指令が止まり、結果的にがん細胞が死滅していきます(図3B)。

EGFR遺伝子変異陽性の肺がんは、日本人の腺がんの約50%に認められており、EGFR阻害薬を投与すると70%以上の患者さんに1年程度の腫瘍縮小効果が得られます。EGFR阻害薬はEGFR遺伝子変異陽性の患者さんにしか使用できない決まりになっており、気管支鏡などで組織や細胞検体を採取する必要があります。EGFR阻害薬は1日1回内服するだけですので従来からの抗がん剤と比べると簡便で通院日数も少なくて済みます。ただ、皮膚の荒れや下痢、肝機能障害、肺障害などの副作用が起こる可能性があります。

ALK融合遺伝子は非小細胞肺がんの3〜5%に認められ、この遺伝子変異によりEGFR遺伝子変異と同様、細胞増殖や生存のスイッチが常に入った状態となり、細胞ががん化します。このALK融合遺伝子の機能を抑制するのがALK阻害薬で、ALK融合遺伝子を持っている患者さんの70%以上に有効で1年以上の長期にわたって効果が持続することもまれではありません。こちらも内服薬ですが、EGFR阻害薬に比べると皮膚に対する副作用は少ないです。

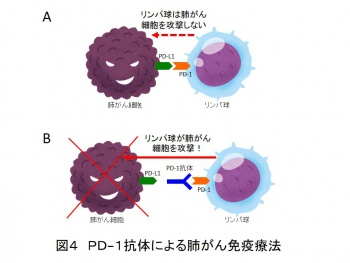

免疫療法は以前から行われていましたが、がんに対する免疫のしくみが十分わかっていない時代に開発されたものでしたので、目立った効果は認められませんでした。最近の研究の進歩により、がん細胞表面上のPD-L1と、がん細胞を攻撃する側である患者さんのリンパ球のPD-1が結合することでリンパ球はがん細胞を攻撃しなくなり、結果的にがんが成長することが判明しました(図4A)。そこでPD-L1とPD-1の結合を断ち切るためPD-1に対する抗体を投与すると、リンパ球はがん細胞を攻撃するようになります(図4B)。このPD-1抗体は免疫チェックポイント阻害薬と呼ばれ、現代のがん免疫療法の代表的な薬です。免疫チェックポイント阻害薬をⅣ期非小細胞肺がんの初回治療に用いるためには腫瘍組織中のPD-L1陽性細胞が全腫瘍細胞の50%以上必要です。免疫チェックポイント阻害薬は2〜3週間ごとに点滴で投与します。従来の抗がん剤と比べて効果発現までに時間がかかる場合があり、糖尿病や甲状腺機能異常など従来の抗がん剤にはない免疫に関連した副作用が生じる可能性があります。

おわりに

肺がん、特にⅣ期非小細胞肺がんの最新の薬物療法について解説しました。肺がんに限らず、がんの薬物治療は、組織型や病期だけでなく患者さんの全身状態や合併する疾患によって異なります。肺がんと診断されたら、主治医の先生とよく相談して最適な治療を受けられるようにしましょう。また、肺がんの発生と喫煙は深く関わっています。肺がんの患者さんはもちろん、肺がんにかかっていなくても喫煙されている方はぜひこの機会に禁煙について考えてみてください。