写真の中には撮影時、便宜上マスクを外しているケースもあります。ご了承ください。

ICU

ICUは、患者さん2人に対して看護師1名以上を配置しており、心不全や脳卒中などの救急患者さん、集中治療が必要な重症患者さんが入院されています。地域における高度急性期医療の役割を担う中で、私たちは、多くの患者さんの命を救うことだけでなく、患者さんの意思を大切にし、家族に寄り添った看護が提供できるように取り組んでいます。緊急を要する部署ではありますが、多職種と連携し、ICUチーム一丸となって最善の医療・看護を提供します。

HCU

HCUってどんな病棟?どんな患者さんが入院しているの?

多くの方が聞きなれない病棟だと思いますので、HCUについて少し紹介します。

HCUは、ハイケアユニットの略であり、患者さん4人に対して看護師1名以上を配置しています。一般病棟に比べて、よりきめ細かいケアを提供できる部署になります。HCUには心不全や脳卒中等の救急患者さん、侵襲度の高い手術後の患者さんが主に入院しています。私たちは、苦痛の強い患者さんが安心・安楽に過ごせるようケアしています。そして一般病棟と連携し、患者さんが早期に日常生活に復帰できるように患者さんの思いに寄り添った看護が出来るように取り組んでいます。

本7看護室

患者さんやご家族の方から “寄り添ってもらえている” と感じてもらえるよう、看護・介護を提供しています。

本7看護室は、脳神経外科(脳卒中センター)を中心に、耳鼻咽喉科・皮膚科・眼科・歯科口腔外科等の外科系混合病棟です。手術や検査、化学療法、放射線療法を目的に入院される方が大半を占めています。脳神経外科は、脳卒中、水頭症、脳腫瘍、頭部外傷等を受け入れています。脳や神経は全身をつかさどる中枢であり、細やかな観察と看護ケアが必要です。麻痺や感覚障害、嚥下障害、高次機能障害など日常生活に大きな影響を与えます。意欲的にリハビリに取り組めるよう、残存機能の低下を防ぎ退院後に活かせるように多職種で関わっています。また、日常生活のケアでは患者さんに状態に合わせ、介護福祉士と協働しながら援助を行っています。

医師・看護師・薬剤師・理学療法士・作業療法士・言語療法士・医療ソーシャルワーカー・介護福祉士等の多職種と定期的にカンファレンスを実施し、患者さんやご家族のご希望を聞きながら退院に向けて支援しています。また、脳卒中の患者さんには地域連携パスを使用し、切れ目のない看護を提供しています。

本8看護室

私たちの病棟は、整形外科の主幹病棟です

本8看護室では、主に運動器疾患の患者さんを対象に、手術療法を中心とした急性期の看護を実践しています。疾患や治療に伴う苦痛や、日常生活への影響を理解して、それぞれの患者さんに応じた援助に努めています。

その人らしく生活できるように、リハビリテーションの視点に立って患者さんやご家族 の希望を確認し、医師をはじめとするリハビリテーションスタッフや薬剤師、栄養士、医療 ソーシャルワーカー等の多職種、ならびに地域の方々と連携してチームで取り組んでいます。

骨粗鬆症、二次性骨折予防に向けては、骨粗鬆症マネージャーが中心となって患者さんの 生活指導や地域の方々を対象とした講座などを行っています。

本9看護室

私たちは、患者さんに寄り添う看護を目指しています。

本9看護室は、消化器センター(消化器内科・消化器外科の混合病棟)として、主に消化器疾患(食道・胃・大腸などの消化管、肝臓・膵臓・胆嚢などの病気)を患った患者さんの看護をしています。内科的な検査や治療として、内視鏡下での検査や治療、化学療法、放射線療法など、外科的にはロボットや腹腔鏡下を主とした手術療法などに伴う急性期看護を専門としています。

それぞれの患者さんの病気療養に伴う苦痛に寄り添い、患者さんの回復と早期退院、よりその患者さんらしい健康的な生活を願い、患者さんを中心としたチーム医療を展開しています。医師、薬剤師、栄養士、リハビリテーションスタッフ、医療ソーシャルワーカーとは随時カンファレンスを行い、多職種で連携をとっています。それぞれの患者さんの状態に応じて、がん専門看護師やWOC 皮膚排泄ケア認定看護師、緩和ケア認定看護師をはじめとする各種のスペシャリストや、院内のサポートチームとも連携しながらニーズに応じた専門的なケアの提供に努めています。

スタッフ一同、高度医療に対応した専門的でよりよい看護を提供できるように、研鑽を積みながら、共に働く仲間として互いを尊重し、育み成長し合えるように努めています。そして、いつも笑顔で、患者の皆様から信頼頂けるような看護をしたいと思っています。

本10看護室

私たちのモットーは、患者さんやご家族の方に、専門性の高い治療を安心して受けていただくことです。

本10病棟は、血液がんの治療をおこなっています。

病棟半分に、手術室と同じくらいの洗浄度を保つクリーンルームがあり、抗がん剤や造血幹細胞移植を受ける患者さんが、安心して療養できる環境を提供しています。また、治療の特殊性により、やや長期間の入院になることが多いことが特徴の一つです。

私たちは「患者も家族もそれを支えるスタッフも尊重する」ことを大切にしています。多くの職種と連携し、協働しながら、チームとして積極的にサポートしています。患者さんとご家族のセルフケア能力を最大限に活かして、在宅療養が継続できるように、スタッフ一同取り組んでいます。

クリーンルーム

北5看護室

私たちの病棟は、産科病棟です。

産科専門の病棟であり、分娩室3室(うち1室はLDR)を備えています。薬剤などは基本的に使用しない自然分娩を行っています。お母さんと赤ちゃんの体調にあわせて早期からの母子同室を行うことも可能です。赤ちゃんがすこやかに成長できるよう母乳育児や赤ちゃんのお世話の仕方について、いつでもサポートを行います。

また、地域周産期母子医療センターとして年間500件以上の分娩をお手伝いさせていただいており、正常からハイリスクまでの母子のケアを行っています。

【LDR】

分娩前から産後数時間まで、移動することなく過ごすことができるようになっています。畳のスペースも併設しており、リラックスして過ごしていただけます。1日あたり9,900円の個室料をいただくようになります。

【新生児預かり室・授乳サロン】

赤ちゃんを一時的にお預かりしたり、授乳をしていただけるお部屋です。

当院でお産をされるみなさまへ

妊娠中のお話

※マタニティハンドブックtocotoco改定につき、動画の中のページと合わないことがあります。ご了承ください。

産後のお話

動画を視聴されて、何かご不明な点などがありましたら、妊娠中は妊婦健診の際、産後は病棟助産師にお尋ねください。患者さまから、個別にお話・ご相談を希望される場合は遠慮なくお声かけください。

北6看護室

北6病棟にご入院される皆さまへ

こちらをご覧ください。↓

北6看護室は、新生児フロアと小児フロアがあります。

新生児フロアでは生後状態が安定するまで医療の必要な赤ちゃんや少し小さく産まれた赤ちゃんが入院しています。小児フロアでは診療科にかかわらず、0歳から15歳の幅広い年齢層を対象に子どもたち入院しています。赤ちゃんや子どもたちがつらい入院生活を少しでも楽しく快適に過ごせるように援助しています。

また「高松赤十字病院のこども憲章」に則り、処置前の説明や堪能な範囲の選択を子どもにもできるような関わりを行うことで、子どもの権利を尊重する看護を実践しています。

設備では広いプレイルームを完備しており、平日は保育士が遊びの援助や保育を行っています。入院中も季節を感じてもらえるように保育士とともに病棟行事を行っており、こどもの日、七夕、お月見会などを開催しています。

新生児特定集中治療室(NICU)

NICUは1500g未満で生まれた小さな赤ちゃんや治療の必要なハイリスクな赤ちゃんなどが入院するフロアです。

NICUは赤ちゃんを元気にするだけでなく、赤ちゃんとご家族の絆を深めていく場所でもあります。そのため、赤ちゃんの成長に合わせて環境を整え、ご両親の意向に添えるよう相談しながら一緒にお世話をおこなっています。

北7看護室

私たちは、患者さんやご家族に選ばれる病棟を目指しています

北7看護室は、産婦人科・乳腺外科を中心に、診療科を問わず様々な疾患を持つ患者さんが入院される女性病棟です。

看護職員は、助産師を含めすべて女性のスタッフで構成されています。

またママさん看護師も多数働き、協力しながら働きやすい職場を目指しています。

手術を受けられる悪性・良性疾患の患者さん、化学療法を受けられる悪性疾患を患う患者さん、対症療法を受けられる終末期にある患者さんとご家族を対象に看護を実践しています。

入院中は多職種によるカンファレンスを行い、女性のライフステージの中で、母として、娘として、妻として、家庭での様々な役割を担いながら入院される患者さんとご家族に、きめ細かい看護を提供できるよう努めています。

DPNS(デイパートナーシップナーシングシステム)を導入しており、ペアでミーティングをしながら、日々の看護ケアを実践しています。

内診室

婦人科特有の診察が病棟内でも実施できるよう、内診室が設置されています。

羞恥心や不安感を感じやすい内診室での診察も、リラックスして受けることができるように、声かけやプライバシーの配慮に心がけています。

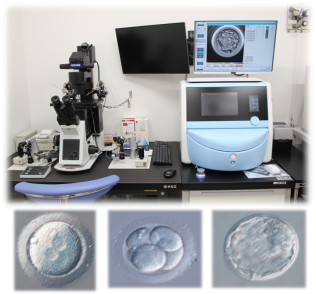

生殖医療センターが併設されており不妊治療にも携わっています。

静脈麻酔を行っての採卵が安全に実施できるよう、多職種で連携して取り組んでいます。

生殖医療センター:培養室

北8看護室

「心臓疾患領域の手術や検査・治療を受ける患者さんへの早期回復と社会復帰を目指した看護を提供しています」

北8看護室は循環器内科・心臓血管外科を中心とした病棟です。循環器疾患の検査・内科および外科的な治療を行う患者さんへの看護や心臓や血管の手術を受けられる患者さんの看護を行っています。急性期から回復期、維持期と切れ間のない医療・看護の提供に努めています。

看護師だけでなく、医師や理学療法士、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカーなど多職種と意見交換しながらチームとして協働しています。慢性心不全看護認定看護師・心不全看護認定看護師・心不全療養指導士の助言を得て、専門性に特化した患者指導やスタッフ教育を行っています。

日々の忙しい業務の中でも、協力しあうことのできる職場で、スタッフはみんな笑顔と活気にあふれています。ひとりひとりの患者さんに寄り添った看護の提供ができるように頑張っています。

心臓リハビリテーション風景

心臓の手術を受けた患者さんや心筋梗塞や心不全の治療の一環として医師・理学療法士・看護師・薬剤師たちがチームでリハビリテーションのサポートをしています。

北9看護室(病棟・腎臓病総合医療センター・泌尿器科外来)

北9看護室は、泌尿器科、腎不全外科、腎臓内科、内分泌代謝内科に関する主幹病棟です。

北9病棟・腎臓病総合医療センター・泌尿器科外来の看護体制を一元化しており、外来から入院、退院後の外来通院まで、継続した看護が提供できるように取り組んでいます。

北9病棟

北9病棟は、年間1,000件を超える手術を受ける患者さんへの急性期看護と糖尿病・慢性腎臓病などの生活習慣病や透析(血液透析・腹膜透析)、腎臓移植の患者さんを支援する慢性期看護を行っています。また、糖尿病と慢性腎臓病の教育入院も行っています。

医師・看護師・薬剤師・管理栄養士・医療ソーシャルワーカーの多職種がチームとなり、患者さんやご家族の皆様が安心して退院できるように、ケアマネージャー、施設・訪問看護師、介護ヘルパーなど在宅医療を支援してくださるスタッフとの連携を行っています。

泌尿器科外来

泌尿器科・腎不全外科に関する患者さんの診察を行っています。外来から入院、退院後の外来通院へと継続した看護ができるように積極的に取り組んでいます。

膀胱鏡検査・膀胱機能検査などの検査介助や自己導尿などの看護指導も行っています。

腎臓病総合医療センター

2018年に腎臓病総合医療センターを開設しました。腎臓病総合医療センターでは、慢性腎臓病や透析(血液透析・腹膜透析)、腎臓移植の患者さんへの療養生活や自己管理指導を看護師と臨床工学技士が協働して支援しています。

慢性腎臓病や透析を導入した患者さんが、地域でその人らしく生活できるように、医療ソーシャルワーカーと連携し、ケアマネージャー、施設・訪問看護師、介護ヘルパーなど在宅医療を支援してくださるスタッフとの連携や専門的な指導も積極的に取り組んでいます。

また、慢性腎臓病患者さん対象の「CKD指導」や「腎臓病教室」、腹膜透析患者さん対象の「災害勉強会」を行っています。

糖尿病教室

糖尿病に関しては、2泊3日の教育入院があり、患者さんが自主的・継続的に自己管理が行えるようサポートしています。医師・薬剤師・栄養士・看護師(糖尿病認定看護師・日本糖尿病療養指導士)がチームで関わり外来と連携して行っています。

北10看護室

患者さんの「ありがとう」の一言に癒やされています。

北10看護室は、呼吸器内科・胸部乳腺外科を主幹とする呼吸器病棟です。

外科では、肺癌、甲状腺腫瘍で手術を受ける方、内科においては、肺炎・肺腫瘍で内科的治療を受けたり、COPD・肺気腫などでHOT指導を受けたりする方が療養されています。また、2020年4月より結核病床も稼働しています。

外科・内科共に医師も連携し、様々なステージにある患者さんの治療に専念しています。

また、看護師を中心に病棟薬剤師・MSWやST・PT・OTと共に定期的に多職種による定期的なカンフアレンスを開いてチーム医療として連携しています。

超高齢社会を迎え誤嚥性肺炎と診断される高齢者も多く、「誤嚥性肺炎看護プログラム」を病棟独自に立ち上げ、早期から積極的にチームとして関わり、患者家族が望む退院支援を推進しています。そのため、病棟では様々なテーマでの勉強会を積極的に開催し、安全で安心できる質の高い看護が提供できるように努めています。

患者会を開催しています

呼吸器内科では、慢性呼吸器疾患看護認定看護師を中心に「HOT患者会」を開催しています。患者さんだけでなく看護師も活き活きとやりがいを感じる機会となっています。

(HOT患者会)

(HOT患者会)

救急病棟

夜間に緊急入院される患者さんへの看護を提供します。

多種多様な患者さんの受け入れを行っています

救急看護は、多種多様な疾患・外傷のあらゆるライフステージの患者さんとその家族を対象としています。緊急で入院された患者さんの少ない情報の中から、重症度・緊急度を判断し、急激な状態変化に即応した看護を提供しています。

後続病棟との連携を行います

夜間に入院された患者さんは、原則次の日に一般病棟に変わります。救急病棟での状態を患者さんやご家族から得た情報を基に、入院病棟への引き継ぎを行います。患者さんの情報がよりスムーズに伝えられるよう継続看護の充実に取り組んでいます。