検査部

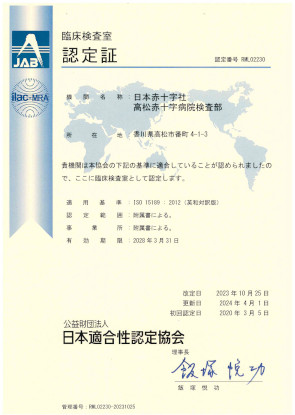

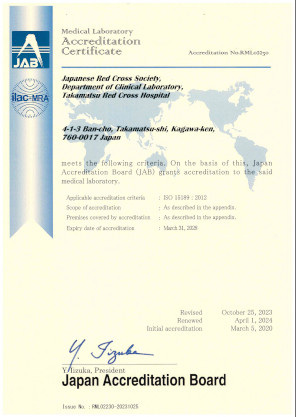

当院検査部はISO15189の認定を受けています

令和2年3月5日に国際標準化機構が定めた臨床検査室のグローバルスタンダードであるISO(International Organization for Standardization)15189の認定を取得しました。このことで、適切な品質管理システム(検査を正しく行う仕組み)の導入とスタッフが共通の組織目標を持ち検査の精度を維持する技術能力が国際基準を満たしていることが証明されました。

基本情報

検査部は、病気の診断・治療・経過観察に欠かすことが出来ない臨床検査の業務を行っています。この臨床検査は、「検体検査」と「生理検査」の2つに大別されます。

- 検体検査(一般検査、血液検査、微生物検査、生化学検査、免疫血清検査、輸血検査、病理検査)

- 生体検査(生理検査)

当院では、8部門に分かれて検査を行い、加えて、中央検査室で検体検査の受付と採血業務を実施しています。

次に業務の概略を説明します。

採血・採尿受付・採血室

採血・採尿受付で患者さんが受付をされますと、整理券が発行されます。尿検査のある患者さんにはラベルを貼った採尿コップをお渡しします。採血室では、バーコードラベルを貼った採血管が1人分ずつ整理番号順に準備されます。採血管と患者さんのお名前の確認後、採血をします。受付は午前8時より開始しています。出来る限り患者さんを『お待たせしないように』をモットーとして取り組んでおります。

患者さんへのお願い

- 採血をしてはいけない腕・血管がある方、アルコール綿を使用できない方、血液が固まりにくいと言われたことがある方は、採血前に教えてください。

- 採血が終わりましたら採血部位を強く2~3分程度押さえてください。採血部位付近が皮下出血(皮膚が青紫色になること)になる恐れもありますので必ずお願いします。

採血・採尿検査受付

採血室

静脈可視化装置

Stat Vein

一般検査

主に尿検査と便検査を行っています。尿検査は、尿中に含まれる物質(蛋白・糖・ウロビリノーゲン・赤血球・白血球・上皮細胞など)を自動分析装置や顕微鏡で調べて、腎臓・膀胱・肝臓などの多くの病気を見つけることができます。便検査は、潜血(肉眼的には見られない血液)反応により大腸等の消化管からの出血を調べて、癌や腫瘍の補助的診断に役立てています。

その他、髄液・胸水・腹水・関節液などの検査も行っています。

血液検査

血球計数検査・血液形態検査・凝固・線溶検査を行っています。血球計数検査は自動分析装置で赤血球数・白血球数・血小板数・ヘモグロビン濃度などを測定し、貧血・炎症・白血病などを知る手がかりを提供します。血液形態検査は、血液を染色し形態を顕微鏡で観察します。白血病などの血液のがんを疑う時は、血液を造っている骨髄から骨髄液を採取し異常がないか検査します。血液疾患の診断には欠かせない検査です。また、血液内科のカンファレンスに参加して臨床支援に努めています。

微生物検査

細菌性感染が疑われる検体(咽頭・鼻腔・喀痰・便・尿・血液・膣分泌液など)を検査して感染原因菌を見つけ出し、どの抗菌薬が効くか薬剤感受性検査を行い、治療に役立てています。また、感染対策チーム(ICT)・院内感染対策委員会(ICC)・抗菌薬適正使用支援チーム(AST)に参加し院内感染防止に努めています。

生化学検査

大型自動分析装置2台、血糖専用測定装置2台、ヘモグロビンA1c分析装置2台、血液ガス分析装置などの分析装置を使って、肝機能・脂質代謝・腎機能・膵機能・甲状腺機能・血糖・炎症反応・腫瘍マーカーなどの検査を行っています。

これらの検査は、採血後、注射器からそのままの血液で測定できるものもありますが、殆どは遠心後、血漿もしくは血清に分離してから分析します。所要時間は20~40分程度です。再検査などにより多少時間差は出てきますが、患者さんの待ち時間を少しでも減らせるように迅速かつ正確で精度の高い検査を目指しています。

輸血検査・免疫血清検査

血液型(ABO・Rho(D))、不規則抗体(ABO血液型以外の赤血球抗原に対する抗体)、交差適合試験などの輸血検査と輸血用血液製剤の保管管理を行っています。安全な輸血療法を行うために血液型・輸血歴などもすべてコンピュータ管理し、臨床検査技師が24時間体制で対応しています。幹細胞移植を行うために、CD34陽性細胞の測定用フローサイトメーターを導入しています。感染症(B型肝炎、C型肝炎、梅毒等)検査やインフルエンザ抗原等のウイルス迅速検査も行っています。

病理検査

病理診断に用いるプレパラートの作製や細胞診のスクリーニングが主な業務です。プレパラートの作製では、バーコードで試薬管理する自動免疫染色装置を導入し、陽性対照を同時に染色することで精度向上に努めています。術中迅速病理診断に必要な凍結標本の作製にも対応しています。細胞診の鏡検は細胞検査士の有資格者が行い、専門医の先生と一緒に診断しています。また、病理検査は手作業による工程が多いため、QRコードを利用した医療安全対策にも力を入れています。

生理検査

生理検査は、臨床検査の中で患者さんに直接接する領域であり、医師の補助行為にあたります。そのため特に安全性と信頼性を確保することが重要で、医師の指導監督の下に検査を行います。当院では以下の検査を実施しています。

- Ⅰ 循環器系検査

心電図

負荷心電図

ホルター心電図

発作時ホルター心電図

トレッドミル・エルゴメーター負荷心電図

心肺運動負荷試験 - Ⅱ 呼吸器系検査

肺活量測定

努力性肺活量測定

呼気NO測定 ほか - Ⅲ 脳神経系検査

脳波検査

筋電図

神経伝導速度検査 - Ⅳ 超音波検査(心臓・血管・腹部・甲状腺・乳腺 他)

※(超音波センターにて実施) - Ⅴ 動脈硬化検査(CAVI/ABI)

- Ⅵ 聴覚検査

聴力検査

ティンパノメトリー・耳小骨反射

耳管機能検査

重心動揺検査

新生児聴覚スクリーニング検査 - Ⅶ 睡眠時無呼吸検査

- Ⅷ その他の生理検査

指尖容積脈波

排尿機能検査 ほか

心電図検査

心電図検査を行うことによって不整脈や狭心症、虚血性心疾患などの異常がわかります。また、高血圧に伴う心肥大を見つけるときにも心電図検査は役立ちます。

ホルター心電図は日常生活において不整脈などが起こるかどうか、また 症状が心臓に起因するものなのかどうかを調べることができます。

呼吸機能検査

喘息、肺気腫、慢性気管支炎をはじめとする、呼吸器の病気が疑われる時や、その状態をみる時、手術前に肺機能を評価するためにも行われます。詳しく呼吸障害の程度をみる際は、精密肺機能検査用の機器を用いて行います。

検査結果が患者さんの努力に左右されますので協力が不可欠です。

脳波検査

頭皮に電極を貼り付けて脳から発生する微弱な電流を記録します。てんかんや脳腫瘍、脳炎などの診断に役立ちます。深呼吸をしていただいたり、光や音の刺激を与えたり、睡眠中の脳波を測定することもあります。予約が必要な検査で、検査には1時間程度かかります。

超音波検査

体表より超音波を使って肝臓・胆嚢・膵臓・脾臓・腎臓・甲状腺・乳腺等の実質臓器や、心臓、血管の評価を行う検査です。放射線を利用するX線レントゲンやCT検査と異なり被曝がないため、どなたでも安心して受けていただける検査です。

専門・認定資格取得状況

2024年4月1日

| 専門・認定資格 | 人数 |

|---|---|

| 認定一般検査技師 | 1 |

| 認定血液検査技師 | 2 |

| 認定臨床微生物検査技師 | 1 |

| 認定輸血検査技師 | 2 |

| 認定病理検査技師 | 2 |

| 認定救急検査技師 | 1 |

| 認定臨床化学・免疫化学精度保証管理検査技師 | 2 |

| 細胞検査士 | 6 |

| 国際細胞検査士 | 5 |

| 細胞治療認定管理師 | 1 |

| NST専門療法士 | 2 |

| 医療情報技師 | 1 |

| 生殖補助医療胚培養士 | 1 |

| 認定臨床エンブリオロジスト | 1 |

| 体外受精コーディネーター | 1 |

| 超音波検査士(血管) | 1 |

| 超音波検査士(循環器) | 3 |

| 超音波検査士(消化器) | 2 |

| 超音波検査士(体表臓器) | 1 |

| JHRS認定心電図専門士 | 5 |

| JHRS心電図検定1級 | 1 |

| JHRS心電図検定2級 | 2 |

| 日本臨床神経生理学会認定技術師術中脳脊椎モニタリング分野 | 3 |

| 聴力測定技術士 | 3 |

| 排尿機能検査士 | 2 |

| 緊急臨床検査士 | 8 |

| 二級臨床検査士(病理学) | 5 |

| 二級臨床検査士(血液学) | 5 |

| 二級臨床検査士(血清学) | 1 |

| 二級臨床検査士(微生物学) | 3 |

| 二級臨床検査士(臨床化学) | 2 |

| POCT測定認定士 | 1 |

| 認定POCコーディネーター | 1 |

| 上級バイオ技術者 | 1 |

| パーキンソン病療養指導士 | 1 |

| 精度管理責任者 | 2 |

| 医療安全管理者 | 1 |

| 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | 2 |

| 有機溶剤作業主任者 | 2 |

| 毒物劇物取扱者 | 1 |

| 危険物取扱者乙種1~6類 | 1 |

臨床検査を終了した残余検体の業務、教育、研究のための使用について

1. 本研究の意義および目的

当検査部では、日常診療の質向上を目的として臨床検査法の院内導入の基礎的検討、精度改良、および異常値の解明などのさまざまな研究を行っております。この研究活動の基礎となるのが、臨床検査を終了した残余検体の再利用です。残余検体の再利用に当たっては、「臨床検査を終了した検体の業務、教育、研究のための使用について-日本臨床検査医学会の見解-」を遵守し行っております。これまでに、残余検体を用いた研究から多くの知見が得られ、臨床検査法の精度が大きく改善し、検査法の意義が確立してきました。この結果、臨床検査医学が大きく前進し、診療の質が向上しました。

当検査部では、臨床検査を終了した残余検体の一部を再利用させていただき、それにより臨床検査法の改善を行い、医学の発展に寄与したいと考えています。

2. 研究の方法

検査部における研究は、臨床検査(検体検査)が施行された後の残余検体の一部のみを使用します。故に、採血量の増加および新たに採血はいたしませんので、ご安心ください。残余検体を用いて機器および試薬の検討(新規項目、新規試薬・キット、新規機器、基準範囲の設定などの検討)や測定済の臨床検査データと患者情報などを連結不可能な匿名化した上で、電子カルテから抽出し疫学研究に用いさせていただきます。希少症例においては、残余検体にて関連項目を測定し、学会や学術誌などで症例報告する場合がありますが、個人を特定できないように匿名化した上で行いますので、患者さんが不利益を被ることはありません。

また、当院は各種研修施設に指定されており、教育の一環として残余検体を使用させていただくこともあります。

3. 試料等の保管および使用方法について

日常診療における採血の結果およびその残余検体と患者さんの診療情報資料のみを使用します。患者さんの個人情報を排除し、別途連結不可能匿名化して番号にて管理します。これらの検体は研究終了時まで保管し、資料の保管は研究の中止又は終了後3年間、当検査部内の鍵のかかる場所に保管管理し、外部に持ち出しません。

4. 研究への参加を拒否する場合

残余検体のみを使用するため、患者さんに心身等の負担もしくは費用負担が生じる可能性はありません。また、研究にご協力いただけない場合でも診療上の不利益を受けることは一切ありません。上記、臨床検査を終了した残余検体の再利用にご承諾いただけない患者さんは、お手数ですが、検査時に担当者までお申し出ください。

- 【連絡先】検査部長 大西 宏明(おおにし ひろあき)

検査部技師長 長町 健一(ながまち けんいち) - 087-831-7101 (代表) 内線8300 FAX 087-831-7130