高度生殖医療センター(不妊治療)

不妊治療再開に関するお知らせ

患者の皆様、地域の先生方には大変ご迷惑をおかけしておりましたが、2023年11月より、不妊患者さんの新規受け入れを順次再開することといたしました。妊孕性温存療法につきましても暫定施設として新規患者さんの受け入れが可能ですので、受診希望があれば紹介状持参のうえ当科にご相談いただければ幸甚です。

今後ともよろしくお願いいたします。

高松赤十字病院 産婦人科

総合病院の特性を活かし、体外受精と腹腔鏡手術とを二本柱とした不妊治療を提供しています。

不育症の治療、泌尿器科専門医と連携した男性不妊の治療、がん治療前の妊よう性温存にも積極的に取り組んでいます。

当センターの特色

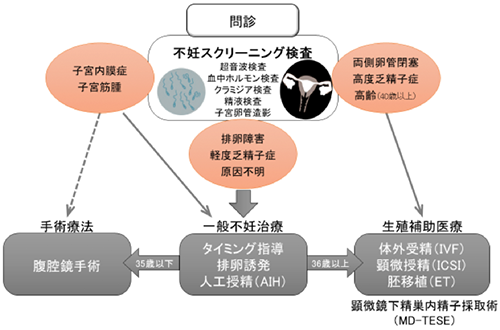

当センターでは、女性の年齢とカップルのご希望に応じて個別化した不妊治療を提供しています。まずは排卵誘発や人工授精といった一般的な不妊治療を行いますが、それで妊娠に至らない場合は腹腔鏡手術や体外受精といった高度生殖医療をご提案します。

35歳以下の女性

できるだけ自然に近い形での妊娠成立をめざして、子宮、卵管、卵巣といった生殖臓器の位置関係を妊娠に適した状態に整えるための腹腔鏡手術をご提案します。

36歳以上の女性

今後、卵子の老化が急速に進むことが予想されるため、できるだけ早期に体外受精までステップアップすることをお勧めします。

腹腔鏡手術には全身麻酔が必要であり、また手術特有のリスクをともなうことから、積極的に行っている体外受精クリニックはほとんどありません。当センターは総合病院の一部門でもあり、麻酔科専門医による全身麻酔のもと、複数の産婦人科専門医が協力して安全な腹腔鏡手術を実施できる環境が整っています。体外受精と腹腔鏡手術という不妊治療の二本柱を同じ施設で行うことで、一貫した方針に基づいた不妊治療を提供できることが当センターの最大の特色といえるでしょう。また、不妊カップルの半数近くは男性側に原因があるとされていますが、当センターでは、泌尿器科専門医による男性不妊への対応が可能であり、それがもう一つの特色といえます。さらに、令和元年11月に「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する実施施設」として、日本産科婦人科学会の認定を受け、がん治療前の妊よう性温存にも取り組んでおります。

卵子の老化

卵子のもととなる卵祖細胞は胎児期に減数分裂に入り、出生時までにそのすべてが卵母細胞となっていったん休止します。卵母細胞は自己複製する能力をもたず、出生後に新しい細胞が供給されることはありません。思春期をすぎると、月経周期ごとに1−2個の卵母細胞が休止期を脱して減数分裂を再開し、卵子となって排卵されます。つまり、20歳の女性から排卵される卵子は20年の休止期を経て減数分裂を再開したものであり、40歳の女性では40年もの長い休止期を経て減数分裂を再開したものなのです。卵母細胞は休止期の間に徐々に劣化しますので、その後に再開される減数分裂において染色体不分離(染色体が均等に分離されない異常)を起こす頻度は加齢とともに高まります。このため、高齢女性から排卵される卵子はその多くが染色体の数的異常をもっており、正常妊娠にはつながらないのです。これが「卵子の老化」とよばれる現象です。

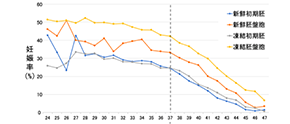

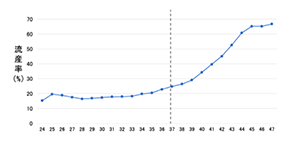

卵子の老化は体外受精でも確認されています。体外受精で得られた胚盤胞の染色体正常率は30歳未満で64%、30-34歳で57%、35-37歳で49%、38-40歳で38%、41-42歳で24%、42歳をこえると16%にまで低下します。そのため、体外受精の胚移植あたりの妊娠率は女性の加齢とともに低下し、たとえうまく妊娠できても流産してしまう率が上昇します。左に示した本邦の体外受精のデータから、妊娠率の低下と流産率の上昇はとくに37歳以降に顕著になることがわかります。つまり、卵子の老化は女性の年齢が37歳以上になると急速に進むのです。

不妊症について

不妊症とは?

妊娠を希望し、1年以上夫婦生活を営んでいても妊娠が成立しない場合をいいます。

不妊症の原因は?

女性

排卵障害、卵管閉塞、子宮筋腫や子宮内膜症、加齢による卵子の老化などが主な原因ですが、明らかな原因がみつからないことも多いです。

男性

精子の数や運動率の低下が主な原因です。無精子症には精子をつくる機能そのものが障害されている非閉塞性無精子症と精巣で精子がつくられているのに通り道がつまっていて出てくることができない閉塞性無精子症があります。

当センターを受診された不妊症カップルの診療の流れ

不妊症の治療

排卵誘発

服薬や注射で卵巣を刺激して排卵をおこし、また体内のホルモン環境を整えます。

タイミング指導

排卵日のタイミングに合わせて夫婦生活を持っていただく方法です。通院により卵胞の大きさやホルモンの測定をして、排卵日を推測します。

人工授精(AIH)

排卵日に合わせて外来で行います。自宅で採取した精液を持参いただき、洗浄濃縮したのちにカテーテルを用いて子宮の中に直接注入します。

生殖補助医療

-

体外受精

排卵刺激剤を連日注射し複数の卵子を育て、日帰り手術で採取します。採卵当日に自宅で精液を採取して持参していただきます。精液から精子を調製し、採取した卵子と体外で受精させます。

体外受精の方法には以下の2つがあります。

【通常体外受精 conventional IVF】

精子を卵子にふりかけて、受精を待つ方法。【顕微授精 ICSI】

顕微鏡で見ながら細い針を用いて一つの精子を一つの卵子の中に直接注入する方法。精子の数や運動率が極端に低く通常体外受精では受精しないと判断される場合や通常体外受精を試みたが受精しなかった場合に実施します。

顕微授精 ICSI - 胚移植(ET)

受精した卵子は受精卵あるいは胚と呼ばれます。

受精卵は細胞分裂(卵割)をくりかえし、胚の発生が進んでいきます。

どの発生段階の胚でも子宮に戻すことができ、また余った胚は凍結保存することができます。【初期胚移植】

細胞分裂して4~8細胞になった胚を子宮に戻す方法。

分割胚【胚盤胞移植】

初期胚からさらに培養を続け胚盤胞とよばれる段階まで育ててから子宮に戻す方法。

胚盤胞

近年、胚盤胞においては採卵した周期に胚を移植する新鮮胚移植よりも、胚を凍結保存しておいてその後の自然に近い周期に融解して移植する凍結融解胚移植のほうが妊娠率の高いことが明らかとなり、凍結融解胚盤胞移植が主流となっています。

不妊症に対する腹腔鏡手術

子宮内膜症、子宮筋腫、クラミジアによる卵管癒着などが不妊原因となっている可能性が高い場合は、腹腔鏡手術による治療を考慮します。全身麻酔下に腹壁に5-10㎜の小さい穴を3-4カ所あけ、腹腔内をカメラで観察しながらマジックハンドのような鉗子を用いて腫瘍摘出や癒着剥離を行います。この操作により、子宮、卵管、卵巣といった生殖臓器の位置関係を妊娠に適した状態に整えます。手術前日から術後4日目までの入院が必要です。

顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)

当院泌尿器科では無精子症の男性に対する顕微鏡下精巣内精子採取術(MD-TESE)を実施することが可能です。全身麻酔下に精巣を切開して顕微鏡下に丹念に精子を探します。採取できた精子はいったん凍結保存し、後日女性から卵子を採取して顕微授精(ICSI)を行います。

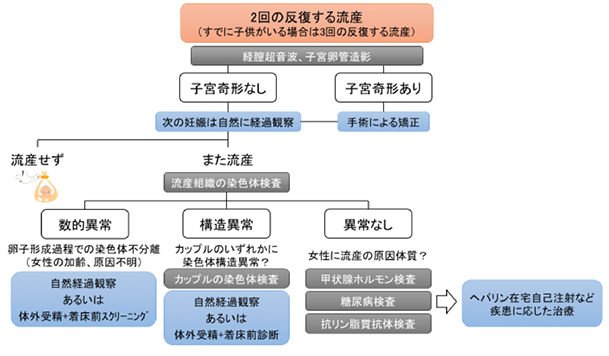

不育症について

不育症とは?

「流死産もしくは生後1週間以内の早期新生児死亡を2回以上繰り返して生児を得られないもの」のことをいいます。死産や早期新生児死亡を経験する女性は少数ですので、不育症のほとんどは反復流産(2回連続する自然流産)であると考えていいでしょう。

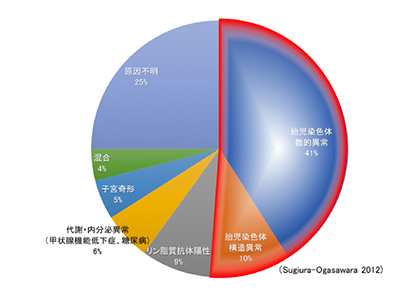

不育症の原因は??

不育症の原因の51%を占める胎児染色体異常には、カップルのいずれも染色体は正常だが胎児に染色体の数的異常(染色体数の不足あるいは過剰)が反復するもの、カップルのいずれかに染色体の構造異常(染色体の部分的な異常)があるため胎児にも染色体の構造異常が反復するものの2種類があります。このいずれに対しても有効な治療法はありませんが、何度か流産を繰り返したのち最終的には80%以上のカップルは生児を得ることができるとされています。生児を得るまでの流産回数を減らす試みとして着床前診断/スクリーニング(体外受精の過程で、受精卵から一つの細胞を取り出して染色体を調べる方法)がありますが、一般医療としての実施は日本産科婦人科学会に承認されておらず、当センターでは行っておりません。

不育症カップルの診療の流れ

男性不妊症外来

夫婦ともに正常な妊娠機能を有しておれば、1年後の妊娠率はおよそ85%です。しかし、夫婦のどちらか一方が不妊の原因を持っていると妊娠は起こりません。WHOの統計によれば、男性側だけに原因がある場合は24%、男女ともに原因がある場合が24%とされており、男性側因子はおよそ半数です。以前は女性が婦人科を受診し、その後に男性が泌尿器科に紹介されることが多かったのですが、最近は男性が先に受診することも珍しくはありません。検査や診察は男性の場合の方が簡単ですし、女性よりも妊娠について知識が乏しい場合がありますからまず男性が受診する方がよいように思われます。通常は、1回目の受診日には精巣と前立腺の診察、超音波検査、内分泌検査、精液検査を行います。2回目に再度、精液検査を行い、治療方針を決定します。

保険診療ですが、治療薬の一部は自己負担です。

検査

- 精液検査

精液検査は信頼性の低い検査でしたが、WHOが中心となって国際標準化精液検査法が確立されています。ただし、これには人手や装置、時間がかかります。精液検査に対する保険点数は妥当と思えませんが、簡便な検査や外注検査では患者さんを迷わせることになります。当センターでは標準化精液検査を行っておりますので、精液検査だけでも結構ですので依頼ください。

- 触診

- 内分泌検査、染色体検査(血液検査)

- 超音波検査(エコー)

男性不妊症の原因と治療

- 精路(精管、射精管)の閉塞:小児期の鼠径ヘルニア手術、避妊手術、性感染症、射精管嚢胞、逆行性射精など

→ 顕微鏡下精管吻合術、内視鏡による精液流出路の切開術、MD-TESE、尿中精子の採取 - 精索静脈瘤:精巣静脈の逆流による造精機能障害。

→ 顕微鏡下根治術 - 染色体異常:クラインフェルター症候群など。

→ MD-TESE - 内分泌(ホルモン)異常、原因不明:

→ ホルモン療法、漢方薬、酵素剤、ビタミン製剤、

人工授精、MD-TESE(無精子症)

当院では無精子症の場合、MD-TESE(顕微鏡下精巣内精子採取術)を行っています。

TESEには肉眼的に組織を採取する従来のTESEと、顕微鏡下に組織を採取するMD-TESEという方法があります。

従来のTESEでは、肉眼的に見える範囲で、組織を大きな塊で採取していたのに対し、MD-TESEでは20倍の拡大視野で、精密、選択的に組織を採取できます。余計な部分を取らなくてすむため、MD-TESEの方が精子の回収率が高く、また精巣へのダメージが少ないことが報告されています。2~3日の入院でこの治療を行っています。

当センターでは泌尿器科と産婦人科が緊密に連携しております。そのおかげで、患者さんが泌尿器科と婦人科の別々の病院を行き来する必要はなく、MD-TESEおよびその後の顕微授精の計画をスムーズに進めていくことができます。

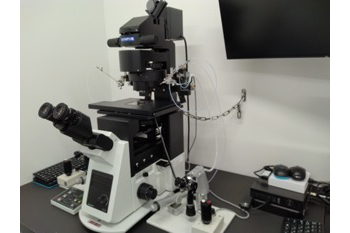

顕微鏡

がん治療前の妊よう性温存について

がん治療の飛躍的な進歩により、患者さんのがんを克服した後の生活の質(QOL)にも目が向けられるようになってきました。若い患者さんに対するがん治療では、その内容によっては子宮・卵巣・精巣など生殖臓器の喪失や機能不全がおこり、将来子供をもつことができなくなる(妊よう性の廃絶)リスクがあります。妊よう性の廃絶は、がん克服後のQOLを低下させる一つの大きな要素となりえます。このような患者さんであっても、がんの治療前に精子、未受精卵子、胚(受精卵)、卵巣組織を凍結保存しておくことで、がんを克服した未来に妊娠・出産ができる可能性を残すことができます。当センターでは、このような「妊よう性温存治療」も提供しております。

高松赤十字院は令和元年11月25日、「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する実施施設」として香川県の医療機関で初めて認定されました。これらの妊よう性温存治療は保険適用がなくすべて自費診療ではありますが、患者さんの負担軽減のために令和元年6月より香川県がん患者等妊よう性温存治療費助成事業が開始されております。

妊よう性温存を成功させるには、原疾患の治療とのかねあいがとても大切です。原疾患治療の開始・進行にともない、卵巣や精巣の機能は急速に低下していきます。そのため治療開始後に妊よう性温存を試みても、そのほとんどはうまくいきません。原疾患の状況によっては、治療開始まで時間的猶予がないことも多いとは思います。当センターでは、そのような場合でも個々の患者さんにとっての最善策を計画させていただきますので、ぜひご相談ください。

妊よう性温存を希望される方はこちらの診療情報提供書をご持参の上、受診してください。

診療情報提供書[PDF:453KB]

治療にかかる費用と公的助成金について

不妊治療にかかる料金

| 項目 | 自由診療(税込) | 保険適用(3割) | |

|---|---|---|---|

| 【人工受精】 | |||

| 一般不妊治療管理料 | ¥2,750 | ¥750 | |

| 人工授精 | ¥20,020 | ¥5,460 | |

| 【体外受精・顕微授精】 | |||

| 抗ミュラー管ホルモン(AMH) | ¥6,600 | ¥1,800 | |

| 生殖補助医療管理料 | ¥3,300 | ¥900 | |

| 採卵術 | 1個 | ¥61,600 | ¥16,800 |

| 2〜5個 | ¥74,800 | ¥20,400 | |

| 6〜9個 | ¥95,700 | ¥26,100 | |

| 10個以上 | ¥114,400 | ¥31,200 | |

| 体外受精管理料 | ¥46,200 | ¥12,600 | |

| 顕微授精管理料 | 1個 | ¥52,800 | ¥14,400 |

| 2〜5個 | ¥74,800 | ¥20,400 | |

| 6〜9個 | ¥110,000 | ¥30,000 | |

| 10個以上 | ¥140,800 | ¥38,400 | |

| ※体外受精と顕微受精の両方を実施した場合 体外受精の半額+顕微受精料 | |||

| 採取精子調整加算 (TESE精子使用の場合) |

¥55,000 | ¥15,000 | |

| 卵子調整加算 (カルシウム・イオノフォア) |

¥11,000 | ¥3,000 | |

| 受精卵・胚培養管理料 | 1個 | ¥49,500 | ¥13,500 |

| 2〜5個 | ¥66,000 | ¥18,000 | |

| 6〜9個 | ¥92,400 | ¥25,200 | |

| 10個以上 | ¥115,500 | ¥31,500 | |

| 胚盤胞作成加算 | 1個 | ¥16,500 | ¥4,500 |

| 2〜5個 | ¥22,000 | ¥6,000 | |

| 6〜9個 | ¥27,500 | ¥7,500 | |

| 10個以上 | ¥33,000 | ¥9,000 | |

| 胚凍結保存管理料 | 1個 | ¥55,000 | ¥15,000 |

| 2〜5個 | ¥77,000 | ¥21,000 | |

| 6〜9個 | ¥112,200 | ¥30,600 | |

| 10個以上 | ¥143,000 | ¥39,000 | |

| 胚凍結保存維持管理料 (1年に1回) |

3年まで | ¥38,500 | ¥10,500 |

| 4年以降(自費) | ¥38,500 | - | |

| 新鮮胚移植 | ¥82,500 | ¥22,500 | |

| 凍結・融解胚移植 | ¥132,000 | ¥36,000 | |

| 高濃度ヒアルロン酸含有培養液加算 | ¥11,000 | ¥3,000 | |

※別に薬剤料、注射料、検査料がかかります。

※保険適用の場合には、高額療養費制度がご利用になれます。

妊孕性温存にかかる料金

| 項目 | 自由診療(税込) | ||

|---|---|---|---|

| 精子凍結料 | ¥38,500 | ||

| 精子凍結保存料(2年目以降)1年毎 | ¥38,500 | ||

| 採卵術 | 1個 | ¥61,600 | |

| 2〜5個 | ¥74,800 | ||

| 6〜9個 | ¥95,700 | ||

| 10個以上 | ¥114,400 | ||

| 卵子培養管理料 | 1個 | ¥49,500 | |

| 2〜5個 | ¥66,000 | ||

| 6〜9個 | ¥92,400 | ||

| 10個以上 | ¥115,500 | ||

| 卵子凍結料 | 1個 | ¥55,000 | |

| 2〜5個 | ¥77,000 | ||

| 6〜9個 | ¥112,200 | ||

| 10個以上 | ¥143,000 | ||

| 卵子凍結保存料(2年目以降)1年毎 | ¥38,500 | ||

| 体外受精管理料 | ¥46,200 | ||

| 顕微授精管理料 | 1個 | ¥14,400 | |

| 2〜5個 | ¥20,400 | ||

| 6〜9個 | ¥30,000 | ||

| 10個以上 | ¥38,400 | ||

| ※体外受精と顕微受精の両方を実施した場合 体外受精の半額+顕微受精料 | |||

| 卵子調整加算(カルシウム・イオノフォア) | ¥11,000 | ||

| 受精卵・胚培養管理料 | 1個 | ¥49,500 | |

| 2〜5個 | ¥66,000 | ||

| 6〜9個 | ¥92,400 | ||

| 10個以上 | ¥115,500 | ||

| 胚盤胞作成加算 | 1個 | ¥16,500 | |

| 2〜5個 | ¥22,000 | ||

| 6〜9個 | ¥27,500 | ||

| 10個以上 | ¥33,000 | ||

| 胚凍結保存管理料 | 1個 | ¥55,000 | |

| 2〜5個 | ¥77,000 | ||

| 6〜9個 | ¥112,200 | ||

| 10個以上 | ¥143,000 | ||

| 凍結保存維持管理料(1年に1回) | ¥38,500 | ||

| 卵巣組織採取術(入院料・手術料・検査料等含む) | ¥671,000 | ||

| 卵巣組織凍結料 | ¥198,000 | ||

| 卵巣組織凍結保存料(2年目以降)1年毎 | ¥38,500 | ||

※別に薬剤料、注射料、検査料がかかります。

不育症治療費助成制度について

【対象となる治療】 不育症治療のためのヘパリン療法

【担当窓口】

香川県健康福祉部 子ども政策推進局(子ども政策課・子ども家庭課)

電話:087-832-3285

がん患者等妊よう性温存治療費助成制度について

【対象となる治療】 がん等の治療にあたって行う妊よう性温存治療(卵子もしくは卵巣組織の採取および凍結、胚(受精卵)の凍結、精子の採取および凍結)

【担当窓口】

香川県健康福祉部 子ども政策推進局(子ども政策課・子ども家庭課)

電話:087-832-3285

スタッフおよび施設について

| スタッフ名 | 専門分野 | 認定医・専門医等 |

|---|---|---|

|

|

産科婦人科、生殖医療 | 日本産科婦人科学会専門医・指導医 日本周産期・新生児医学会専門医(母体・胎児) 日本生殖医学会生殖医療専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 母体保護指定医 |

|

|

泌尿器科一般、ロボット手術 | 日本泌尿器科学会専門医・指導医 日本透析医学会専門医 日本泌尿器学会泌尿器腹腔鏡技術認定医 日本内視鏡外科学会泌尿器腹腔鏡技術認定医 日本泌尿器内視鏡学会泌尿器ロボット支援手術プロクター指導医 |

|

|

日本産科婦人科学会専門医 母体保護法指定医 |

|

|

|

日本産科婦人科学会専門医 母体保護法指定医 |

|

|

|

高度生殖医療センターリニューアルしました!

令和2年4月に高度生殖医療センターは、本館北タワー7階女性病棟フロアに移転しました。

センターは採卵室と培養室の2つの部屋で構成されています。どちらも陽圧換気システムを備えており、手術室と同様の清浄度クラスⅡの清潔区域となっています。採卵室では採卵や胚移植といった実際の処置を行い、培養室では精子の調整や受精卵の培養といった培養業務を行なっています。

採卵室

顕微授精(ICSI)の様子

クリーンベンチでの作業の様子

地域の先生方へ

昨今、女性の加齢による卵子の質の低下が社会問題ともなっています。比較的高齢の不妊女性にとっては、できるだけ早期に体外受精までステップアップすることが、妊娠できるチャンスを広げるという意味で非常に大切です。37歳以上で挙児希望の強い不妊患者さんがおられましたら、機を逸することなく、できるだけ早く当センターまでご紹介いただけると幸いです。また、比較的若年(36歳以下)であっても、半年以上の一般不妊治療が奏効しない場合は、ご紹介いただけると幸いです。このような若年患者さんでは、腹腔鏡手術を行うことで自然妊娠の可能性を回復できることがあるからです。

診療の詳細はこちらをご覧ください。[PDF:635KB]

- 高松赤十字病院 高度生殖医療センターに関するお問い合わせ

- 平日9:00-17:00

- 087-831-7101(代表)

- 高松赤十字病院産婦人科外来までお願いします。