消化器外科

基本情報

スタッフ紹介

| スタッフ名 | 専門分野 | 認定医・専門医等 |

|---|---|---|

|

|

消化器外科 | 日本外科学会認定医・専門医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本内視鏡外科学会技術認定医(消化器・一般外科) 日本内視鏡外科学会ロボット支援手術認定プロクター(直腸) |

|

|

消化器 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 日本内視鏡外科学会技術認定医(消化器・一般外科領域) 日本内視鏡外科学会ロボット支援手術認定プロクター(胃) |

|

|

消化器外科・肝胆膵外科 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医 日本肝臓学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |

|

|

消化器外科 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器外科専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |

|

|

消化器外科 | 日本外科学会外科専門医 日本消化器外科学会消化器外科専門医 日本消化器病学会消化器病専門医 日本内視鏡外科学会技術認定(消化器・一般外科) 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 |

|

|

消化器外科 | 日本外科学会 外科専門医 日本消化器外科学会 消化器外科専門医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |

|

|

消化器外科 | 日本外科学会 外科専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医 |

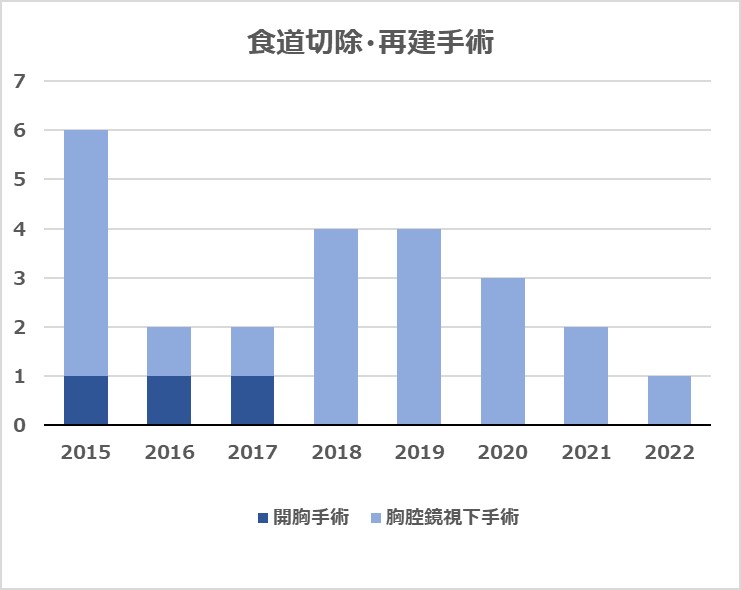

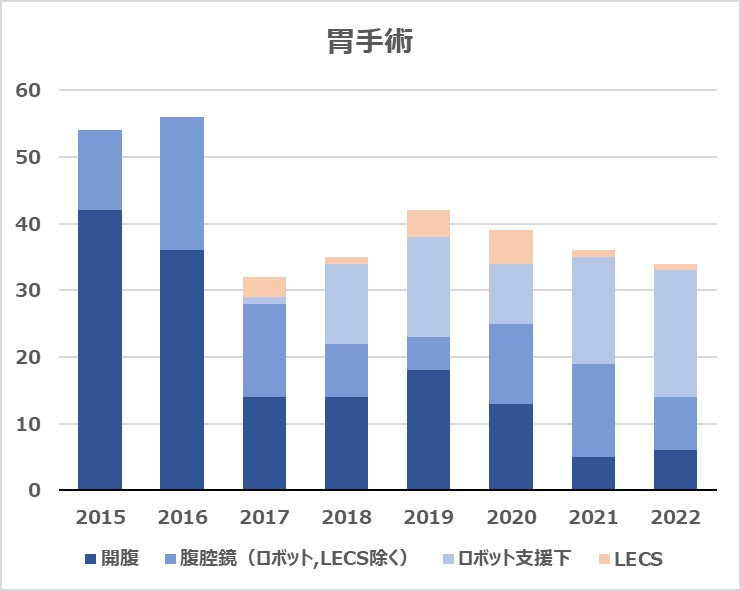

平成18年4月に消化器外科部が新設されました。当院は地域がん診療連携拠点病院であり、消化器外科は胃や大腸などの消化管、肝・胆・膵領域のがんの外科治療を中心に診療を行っています。胃癌や大腸癌などの消化管領域の手術も増加し、腹腔鏡手術にも積極的に取り組んでおります。食道癌手術では胸腔鏡手術を平成21年に導入しております。また、専門性を必要とする難易度の高い肝・胆・膵外科手術は年間40件程度施行しています。最近ではIT技術を応用した先進的な肝臓がん手術にも取り組んでおります。

がん薬物療法認定薬剤師、がん化学療法看護認定看護師の管理のもと、外来化学療法室で抗がん剤治療を受けることができます。分子標的薬剤などの最新の治療も行っております。

定期的な検討会を行うなど密に消化器内科と連携し、内視鏡治療を含めてお一人お一人に最適な治療法をお勧めできるような体制をとっています。

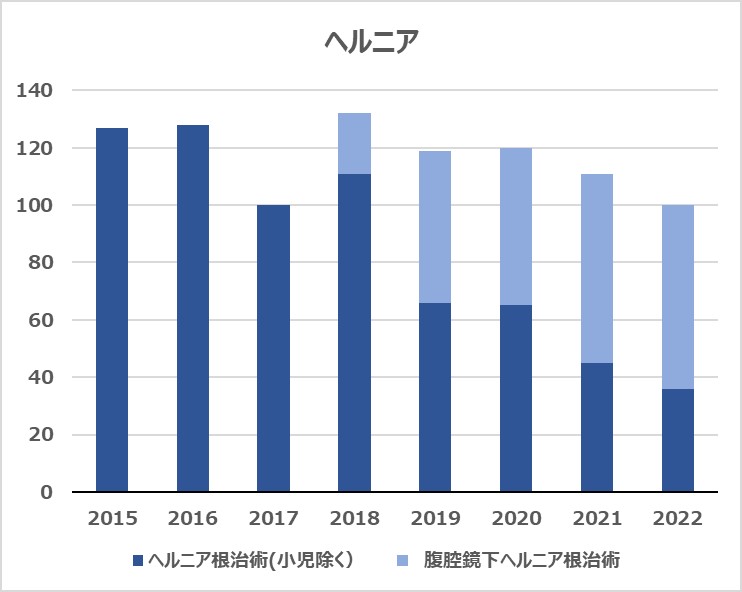

そけいヘルニアなどの一般的な手術も行っています。

学会認定施設

- 日本外科学会外科専門医制度修練施設

- 日本消化器外科学会専門医制度認定施設

詳細情報

診療実績

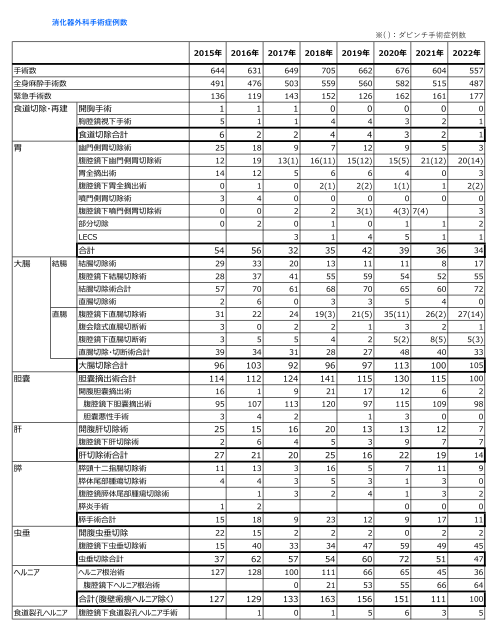

消化器・小児外科手術症例数

消化器・小児外科手術症例数[PDF:56KB]

消化管(食道・胃・大腸)外科

治療方針

当院では「胃癌治療ガイドライン」や「大腸癌治療ガイドライン」に沿った標準的治療を原則として行っています。そのなかで、個々の患者さんに合わせて、根治性(がんをなおすこと)と安全性と低侵襲性(体への負担が少ないこと)に最も優れた治療を提供することを目指しています。

腹腔鏡手術への取り組み

癌の治療に関しては根治性(治すこと)が第一の優先事項であると考えられます。しかし根治性を損なわない範囲であれば、できるかぎり患者さんの体に優しい治療を行いたいという方針で腹腔鏡手術を積極的に取り入れています。

具体的には、胃癌・大腸癌に対しては進行癌であっても開腹術と同じように治ることが期待される場合に腹腔鏡手術を行っています。隣の臓器に浸潤している、腫瘍が大きい、リンパ節転移がたくさん認められるなどの要素がある場合には開腹手術を選択することがあります。また、おなかの手術を以前受けたことがある、心臓や肺などの重篤な持病がある方などは腹腔鏡手術ができない場合があります。

そのほかにも食道癌や脾臓、肝臓、膵臓の手術にも症例によって腹腔鏡手術を行うことがあります。それぞれの患者さんの病状に応じて、最善の治療法を患者さんご自身と一緒に考えることが大切であり、腹腔鏡手術はその選択肢のひとつとして考えています。

腹腔鏡手術とは

腹腔鏡手術とは直径約1cm程度の「腹腔鏡」という細いカメラをおなかの中に挿入し、モニターに映し出された映像をみながら行う手術のことです。手術操作に用いるマジックハンドのような医療器具を挿入するために、5-10ミリの小さ穴を合計4-5か所開けます。 この際、おなかの壁と臓器の間に空間をつくるため、腹腔内に炭酸ガスを入れて膨らませて行います。腹腔内で操作を終えたあとに最後に病変をおなかの外に取りだすため3-5cmの切開創が1か所必要になります。

開腹術と呼ばれる従来の手術(おなかを20cmほど切る)に比べて、非常に小さな創で手術を行うために患者さんの術後の痛みが少ないことと体の回復が早いことが長所です。当院では開腹術と同じように治ることが期待できれば、体の負担の少ない、また術後の回復が早い腹腔鏡手術を行います。

単孔式腹腔鏡下手術(創が目立たない手術)

腹腔鏡手術の中でも最近注目されてきているのが単孔式腹腔鏡下手術です。

これはひとつの創で行う手術です。さらにこのひとつの創はお臍に作るため、手術後はほとんど目立たなくなります。

最大の利点は美容的な面です。

創跡が気になる方には適した手術法といえるでしょう。しかしひとつの創から手術をするため操作性が低下するのは避けられません。

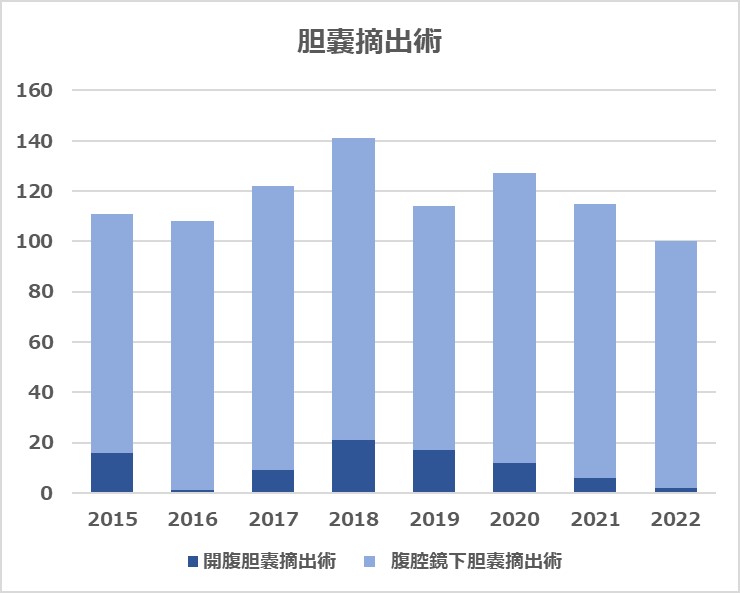

このため当院では、現在のところ強い炎症がないと思われる胆嚢の胆嚢摘出術、虫垂炎に対する虫垂切除術などを適応としています、安全性を第一に考えながら、患者さんに充分に利点、欠点を理解していただいたうえで実施いたします。

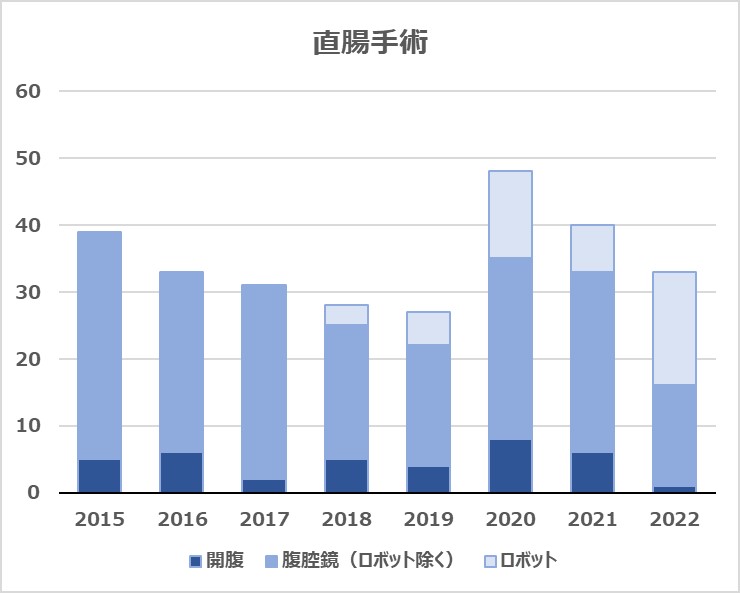

ダヴィンチ支援による腹腔鏡手術

手術支援ロボット「ダヴィンチ」は最新のテクノロジーにより腹腔鏡手術の操作がより直観的かつ精緻にできるようにするツールであり、このロボットをうまく利用することで通常の鏡視下手術の限界を克服できる可能性があります。

当院では胃がんと直腸がん手術に「ダヴィンチ」をいち早く取り入れており、最新の治療を求める患者さんのニーズに対応できるようにしています。

大腸肛門疾患

大腸は右下腹部から時計回りに肛門まで約1.5m程の長さがあります。部位別に虫垂、盲腸、上行結腸、横行結腸、下行結腸、S状結腸、直腸、肛門に分かれています。

その機能は胃・小腸で消化吸収された内容物から残りの水分を吸収し直腸肛門まで運び排便を司る重要な役目があります。

病気には大腸癌をはじめ炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎など)、大腸憩室、捻転症、腸閉塞症、急性虫垂炎、肛門疾患(痔核、痔瘻、裂肛)、直腸脱などがあります。

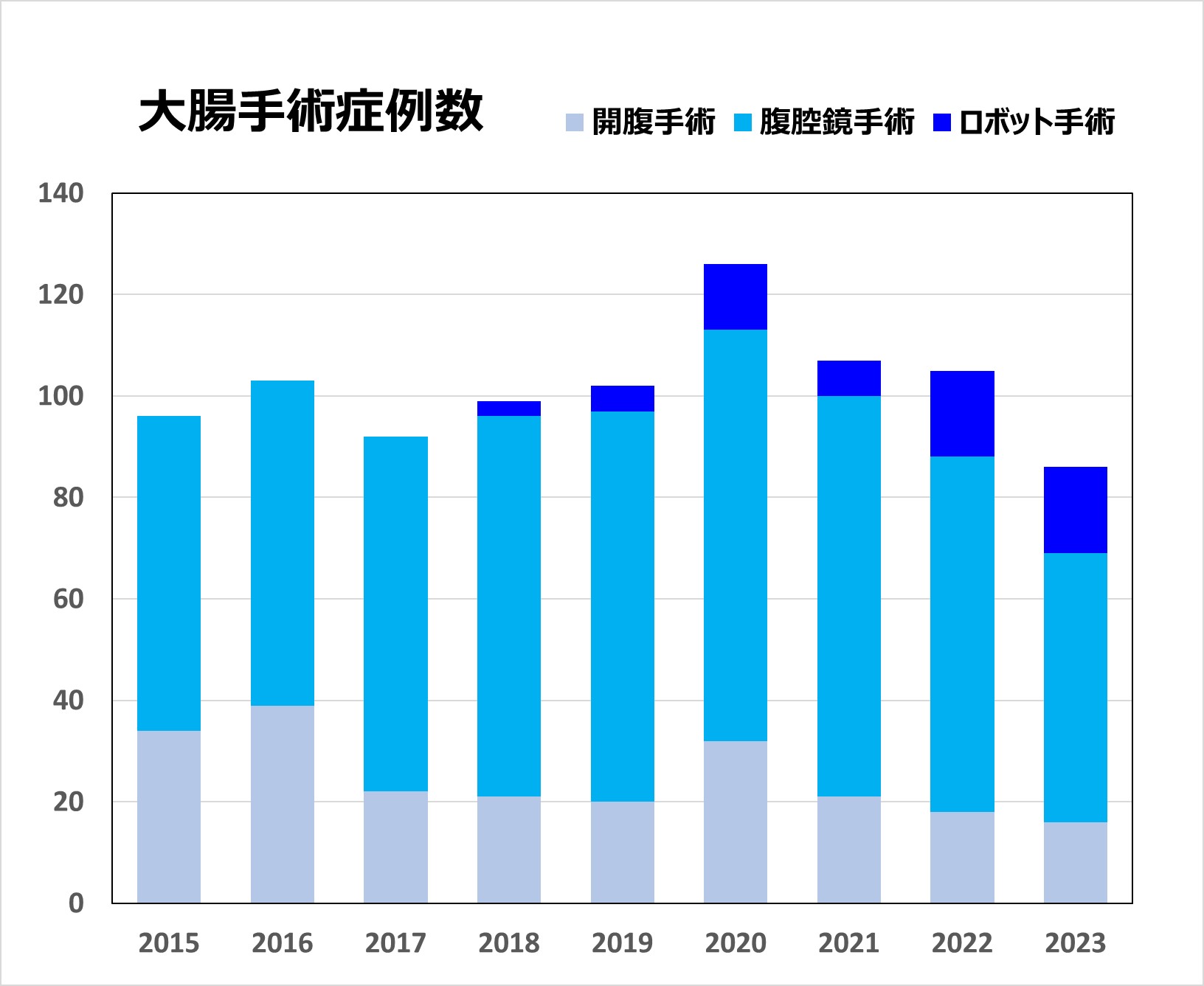

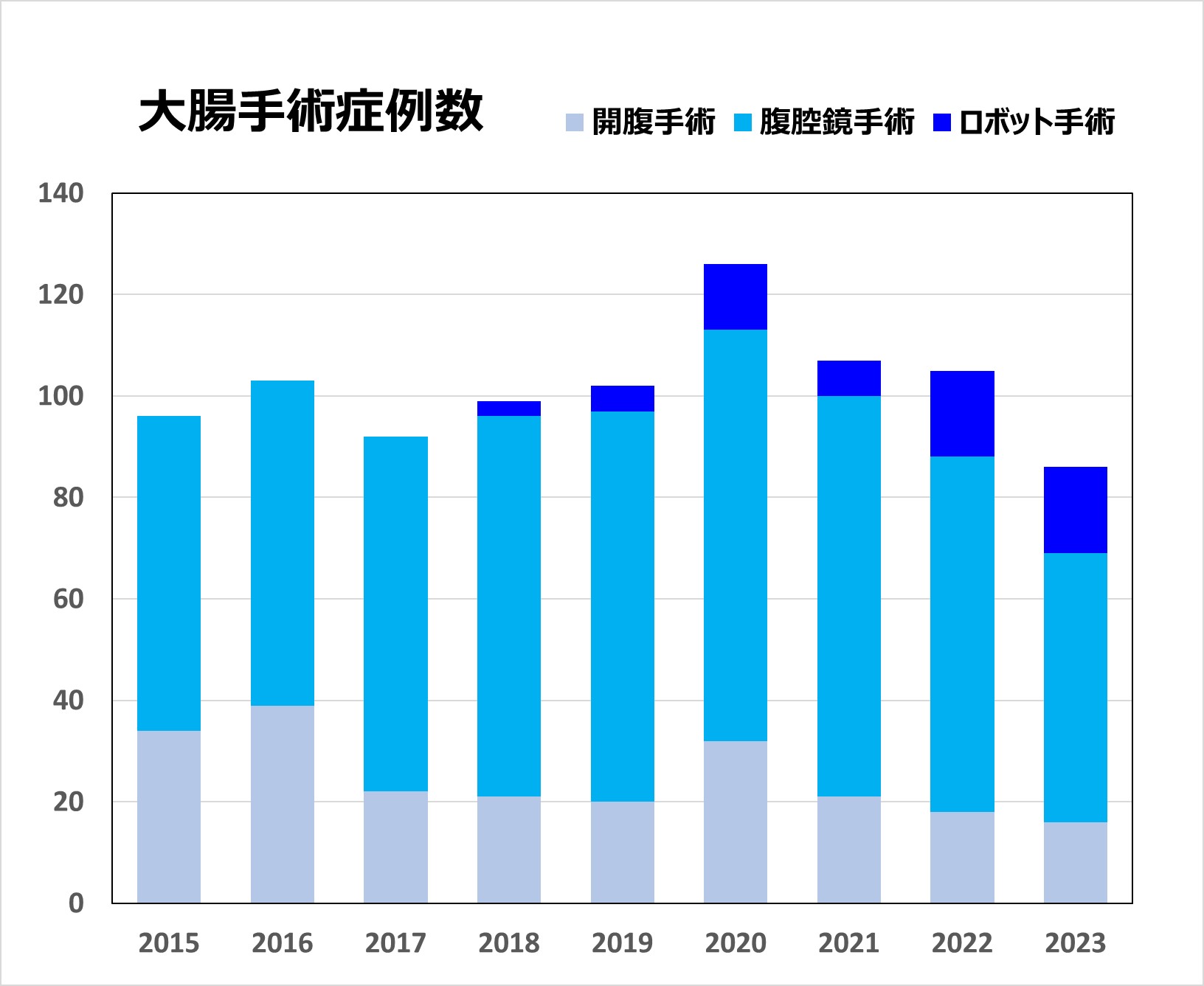

大腸がん

大腸がんは近年増加傾向にあり1年間で約15万人の方が新たに診断され癌の中では1番目に多い病気です。女性では癌死亡率のうち大腸癌は1位です。

しかし大腸癌は早期発見によって根治切除(完全に治癒)が可能であれば高率に治ることがあります。

症状は下血や便秘などがみられますが早期がんや右側(盲腸、上行結腸)などでは症状が出にくいため検診が重要です。

検診では便潜血反応(便中のヒトヘモグロビン)を見る検査をおこないますが、陽性の方や症状のある方、ポリープの既往がある方は大腸内視鏡検査を行います。

治療法は早期がんでは内視鏡による腫瘍切除や腹腔鏡による大腸切除術を行います。最近では進行がんに対しても

腹腔鏡手術が可能であれば選択されています。進行がんのうち腫瘍が大きいものや周囲に広がっている(浸潤)、開腹手術の既往があり癒着がある場合には通常通りの開腹手術が行われます。

癌の治療で重要なことは十分なリンパ節郭清によって再発・転移を来さないようにすることですので根治性を考慮した手術が選択されます。

また直腸癌では人工肛門が必要となる場合もありますが、最近では下部直腸癌に対しても適応があれば肛門温存手術を選択することが可能です。

化学療法(抗癌剤治療)は専用の外来化学療法室があり標準的な治療が外来通院で可能です。また近年承認された分子標的治療薬の使用も可能です。直腸癌に対する放射線治療も可能です。

当院での大腸癌治療は大腸癌治療ガイドライン(大腸癌研究会編)に準じた治療を行っており、全人的・集学的治療を目指しており患者さんにベストと思われる治療を積極的に行っていきますのでいつでもどんなことでもご相談ください。

炎症性腸疾患

炎症性腸疾患も近年増加している病気です。

クローン病

若年者に多く発症し消化管のあらゆる部位に潰瘍や線維化をきたす原因不明の病気です。

基本的にできる限り内科的治療(栄養療法、薬物療法)をおこないますが、クローン病が悪化し狭窄や膿瘍を形成した場合、穿孔を来した場合に手術を行います。

潰瘍性大腸炎

主に大腸粘膜を侵しびらんや潰瘍を形成する原因不明の病気です。20歳台が発症のピークですが中・高齢者でも比較的みられます。この病気も内科的治療(薬物療法、白血球除去療法など)が行われますが、重症化したり出血や穿孔をきたした場合には緊急手術が必要です。また内科的治療でなかなか治らない場合や長期間(10年以上)罹患した場合には大腸癌の発生率が高くなりますので手術適応となります。

手術術式は1.大腸全摘、回腸瘻造設術、2.結腸全摘、回腸直腸吻合術、3.大腸全摘、回腸肛門管吻合術、4.大腸全摘、回腸肛門吻合術があります。

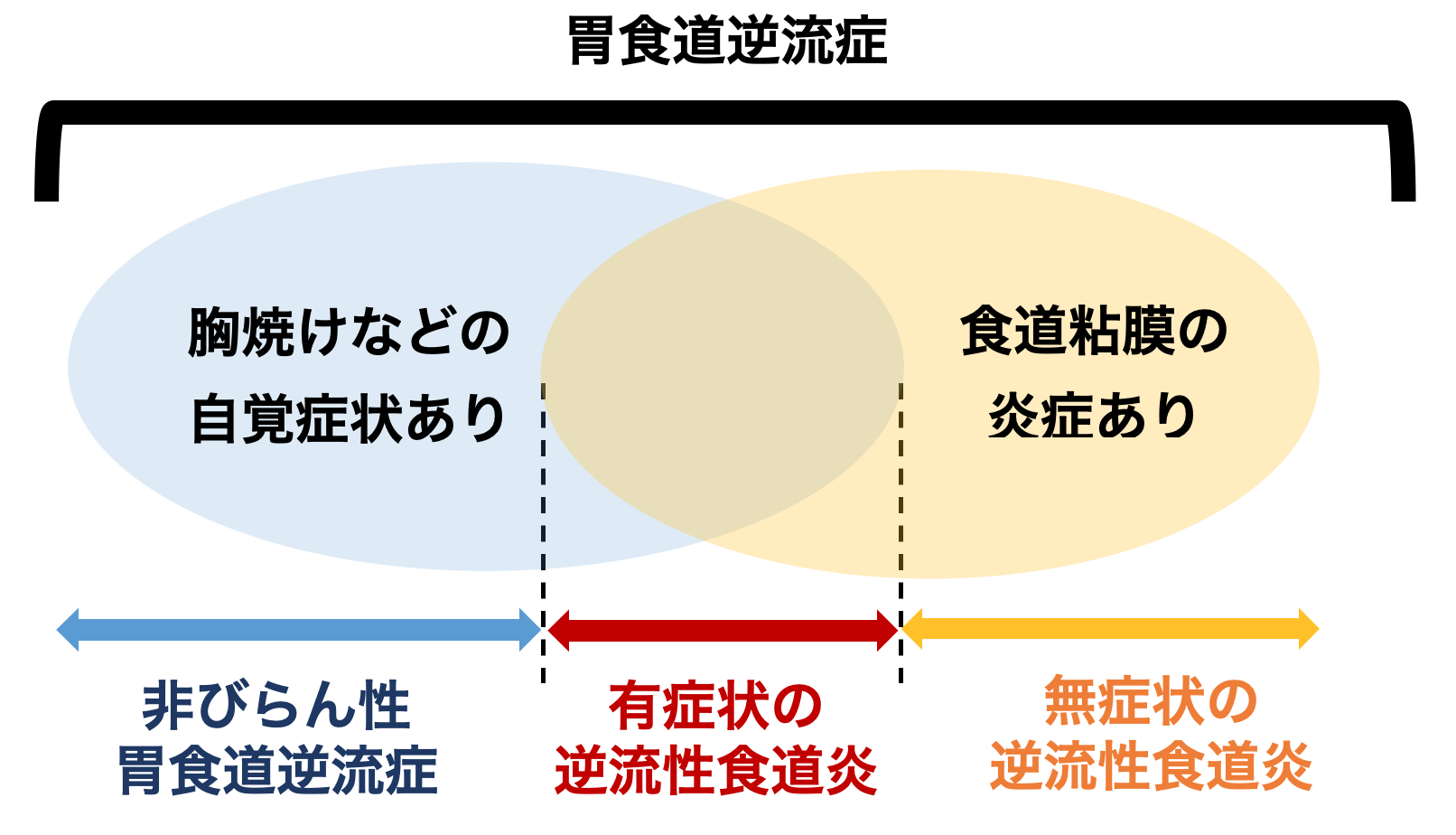

当院での“胃食道逆流症”に対する治療

逆流性食道炎とは

逆流性食道炎は、正確には、胃食道逆流症と言います。胃食道逆流症は軽症から重症まで様々で、なおかつ症状も多彩であるため、個々の患者さんにあった治療が必要です。

胃食道逆流症には大きく分けて2つのタイプがあります。

ひとつが「逆流性食道炎」、もうひとつが「非びらん性胃食道逆流症」です。

いずれも “胃酸” を含む胃内容物が食道へ逆流することで起こります。

逆流性食道炎

食道粘膜にびらん(粘膜がただれること)や潰瘍など炎症が生じた状態で、上部内視鏡検査(胃カメラ)で診断することができます。

非びらん性胃食道逆流症

食道粘膜に炎症は見られないものの、逆流に伴う不快な症状を呈する状態で、食道粘膜に炎症を伴わないため、診断が難しい場合があります。

胃食道逆流症の主な病態は、下部食道括約筋と呼ばれる、胃内容物が食道へ逆流するのを防ぐ働きをする筋肉の不具合です。

食道裂孔ヘルニア(食道が横隔膜を貫く部分が緩み、胃がずれ上がった状態)をしばしば合併しています。

症状

胸やけと逆流感(呑酸)は定形症状と呼ばれ、胃食道逆流症の患者さんが最も多く訴える症状です。胸やけは、「なんとなく胸のあたりがじりじりする、イガイガする、重い感じがする」「げっぷが多い」「胃がもたれて食欲不振になる」「少し食べてもすぐに満腹になる」「食べものが飲み込みにくい」「胸が締めつけられるような痛みが出る」「背中に焼けつくような痛みがある」などの形で表現されます。その他「喉がつかえるような感じがする」「食べものが飲み込みにくい」「咳が絶えず出る」といった症状も胃食道逆流が原因の可能性があります。これを咽頭喉頭逆流症と言います。

原因

ストレスや加齢、食の欧米化などがあげられます。ストレスを受けると胃酸分泌が高まり、消化管の運動機能が落ちるため、逆流しやすくなります。

加齢に伴い、下部食道括約筋の働きが低下したり、横隔膜の筋肉が弱くなることも原因となり得ます。腰が曲がり、前かがみになると腹圧が高まるため、症状が出やすくなります。

同様に、肥満も腹圧を上昇させ、妊娠・出産を契機に胃食道逆流症を発症される方もおられます。

食事内容に関して、脂肪分の多い食事は下部食道括約筋を緩め、胃食道逆流を誘発することが分かっています。

また、ピロリ菌は胃十二指腸潰瘍や胃がん発生のリスクを高めるため、ピロリ菌に感染していることが分かれば除菌治療が行われます。しかし、除菌されると胃酸分泌が回復するため、胃食道逆流症状は増悪することがあります。

治療法

症状から胃食道逆流症が疑われたら、まずは消化器内科を受診しましょう。

多くの場合、胃酸分泌を抑える内服薬が処方されます。

内服薬で明らかな改善が得られる場合は胃食道逆流症である可能性が高く、上部内視鏡検査(胃カメラ)で食道粘膜に炎症が認められれば、診断が確定します。

生活習慣の改善

「暴飲暴食」「早食い」「胸やけを起こしやすい食品(脂肪分の多い食物、チョコレートなど甘いもの、柑橘類、コーヒー、紅茶、香辛料、アルコールなど)を控える」「禁煙」など、生活習慣改善により症状が緩和されることがあります。また、「食後1-2時間は横にならない」「頭を高くして左側を下向きに寝る」「腹圧をかけない」なども効果的とされています。

薬物による治療

胃酸分泌抑制薬(プロトンポンプ阻害剤、H2ブロッカー)の内服が中心となります。

約80%の患者さんで症状改善が得られますが、内服を中断すると症状が再燃することが多く、長期の服薬継続が必要となることが多いです。病状に応じて、消化管運動機能改善薬や抗不安薬、漢方薬などを処方することもあります。

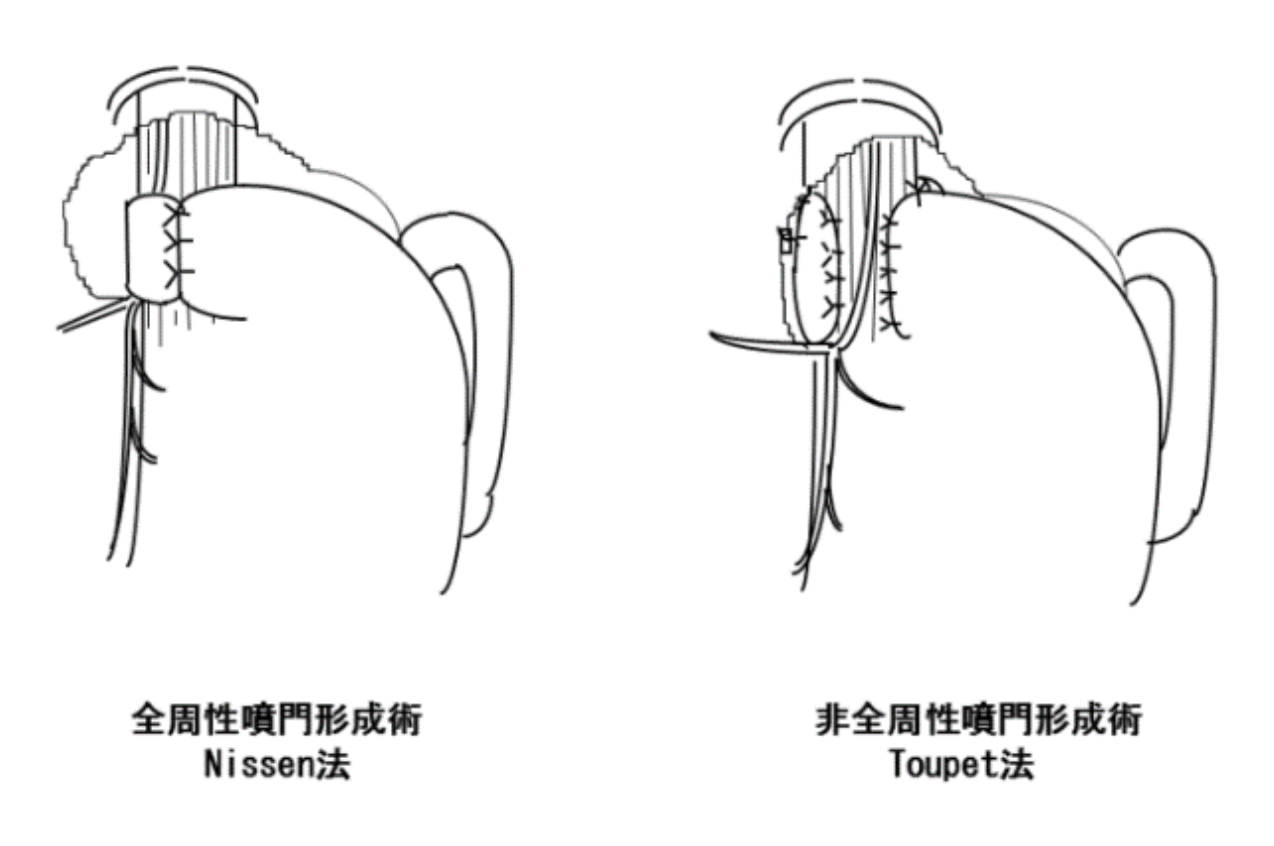

手術による治療

「内服治療を行っても症状改善が得られない」、「服薬を中断すると症状がすぐにぶり返す」など、薬物療法では 逆流そのものを止めることができないため、長期投与になる場合も多くあります。また、「アレルギーなどで服薬出来ない」といった場合は手術治療も選択肢になります。

手術により改善が得られる可能性が高いかどうかを判断するためには、

・24時間pHモニタリング検査

・食道内圧検査

が必要です。

当院は、香川県で唯一この検査で食道機能評価ができる施設です。

手術は腹腔鏡手術です。お腹の皮膚を4-5ヶ所、5-10mm程度小切開し、そこから内視鏡や細い手術器具を入れて行います。多くの患者さんが、食道裂孔ヘルニアを合併しているため、まずは胸の中にずれ上がった胃をお腹の中に戻し、次にゆるんだ食道裂孔を縫い縮め、最後に胃の一部を食道に巻きつけて壊れた逆流防止機構を修復します。

当院での手術時間は2時間程度で、入院期間は通常4-5日間です。

退院後、2週間ほどはお粥など、軟らかい食べ物をゆっくりとよく噛んで食べて頂きます。

症状改善率は80%と高く、多くの患者さんで胃酸分泌を抑える内服薬が不要となります。

合併症・有害事象

胃食道逆流症に対する手術治療は、十分に習熟した治療環境の整った施設で行われれば、安全かつ効果的に行うことが可能です。手術である以上、合併症や有害事象の発生リスクはゼロではありません。手術に伴って起こる可能性のある合併症ならびに有害事象には、以下の様なものがあります。

開腹移行

お腹の中の状態によっては、腹腔鏡手術を安全に行うことが困難と考えられる場合があります。その場合は、開腹手術に切り替えます。

術後早期のつかえ感

個人差がありますが、この手術の後には、2-4週間程度、食事の際に軽度のつかえ感が生じることがあります。これは、手術により胃と食道のつなぎ目部分を触るため、組織に一時的な腫れ(むくみ)が生じて起こっているものと考えられます。そのため、退院後も2-4週間程度は、軟らかめの食物をゆっくりとよく噛んで摂取するよう、指導させて頂いています。このつかえ感は、徐々に改善していきます。

通過障害

ほとんどの場合、つかえ感は一時的なものですが、ごく稀に何ヶ月しても強い症状がとれない場合があります。その場合は、風船で狭くなった部分を拡張する処置(内視鏡的バルーン拡張術)や再手術が必要となることがあります。

腹部膨満症状

いったん胃に入った食物がなかなか小腸へ流れていかない腹部膨満症状がでることもあります。通常、時間経過とともに徐々に改善していきますが、胃の蠕動を助ける薬を必要とする場合があります。

排ガスの増加、げっぷがしにくくなる

手術を行うことによって、胃液の食道側への逆流はかなり抑えられます。同時に、げっぷが出にくい、排ガス(おなら)が増えるといった症状が出現する場合があります。

再発、再燃

手術により形成した部分が、何らかの原因で再び壊れ、症状が再発(再燃)する場合があります。再発した場合、程度により再手術が必要になることがあります。

手術を受けても症状が改善しない可能性

わたしたちは、十分な問診ならびに術前評価を行った上で、手術を行うことにより症状の改善が得られる可能性が高いと予想される症例に限り、選択的に手術を行っています。

しかしながら、適切な手技で手術が行われたにも関わらず、症状スケールの術後推移や必要薬剤の状況などから考えて、改善が得られないと判断される患者さんが20%程度おられるのが実際です。すなわち、我々の施設の現時点における外科治療の奏功率(=効果が得られる確率)は約80%です。

個々の患者さんにとっては、ご自身の症状が良くなるかどうかが唯一の問題事項であり、また、外科治療を求めて病院を受診されるまでには、かなり悩まれたであろうことも我々はよく理解しています。

しかしながら、外科治療を検討されるにあたっては、こういったことについてもご理解いただく必要があります。

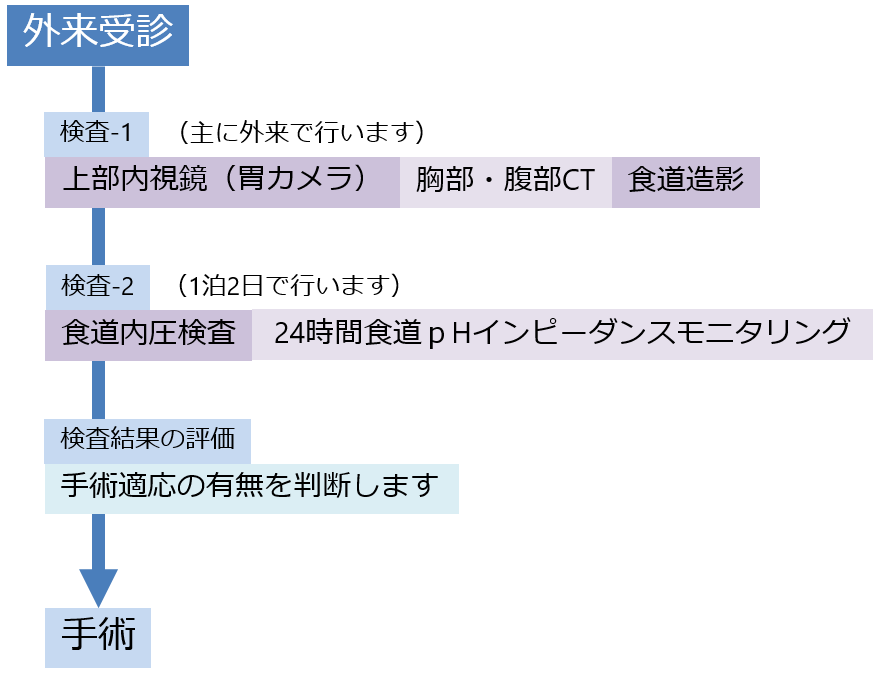

手術までの流れ

問診

胃食道逆流に伴う症状についてうかがいます。

検査

上部内視鏡検査、食道造影検査、CT検査

食道内圧検査、

24時間食道インピーダンスpHモニタリング

検査の評価

検査の結果を評価して、手術適応が認められた場合、外科治療について説明を行います。手術に必要な検査を追加し、手術日程を調整します。

肝・胆・膵外科

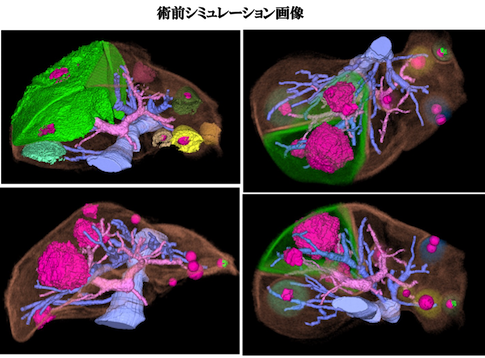

肝切除や膵切除は消化器外科の中でも難易度が高く、専門的な知識や技術が必要な手術ですが、当院ではこの10年間で約350例以上の手術実績があります。最新の3D画像解析システムを活用した術前シミュレーションを充分行い、組織障害を最低限にしつつ出血を確実にコントロールする肝切離法の工夫など、安全で正確な手術を提供できるように心がけています。

進行した肝臓がんでは門脈腫瘍栓に対する門脈合併切除や下大静脈腫瘍栓に対する下大静脈合併切除など難易度の高い手術も行っています。一方、小さな早期肝癌や抗癌剤が著効し縮小した肝転移など術中検出が困難な症例では、MRIなどの画像と術中超音波で得られる画像を3次元的にリンクさせることにより位置決めをするなど最新の技術を取り入れ手術を行っています。

またこの分野にも腹腔鏡下手術を取り入れており、より体に負担の少ない手術を目指しています。

地域の先生方へ

消化器疾患で内視鏡検査など追加検査が必要な症例では消化器内科にご紹介いただいております。ある程度検査が済んでいて閉塞症状や貧血の進行など手術が急がれる場合は、直接消化器外科にご紹介ください。また、診断が確定している患者さんでは直接消化器外科にご紹介いただければ、手術までの期間を短縮できます。