診療科

血液内科

腎臓内科

消化器

脳神経内科

呼吸器

腫瘍内科

膠原病・リウマチ内科

胸部・乳腺外科

皮膚科

泌尿器科

産婦人科

耳鼻科

更新日:2025年9月1日

患者さんに安全で有効な薬物療法を提供する

薬剤師人数 28人(2024年10月現在)

| 学会等団体名 | 名称 | 人数 |

|---|---|---|

| 日本病院薬剤師会 | 日病薬病院薬学認定薬剤師 | 6名 |

| 日本病院薬剤師会 | がん薬物療法認定薬剤師 | 2名 |

| 日本病院薬剤師会 | 妊婦・授乳婦薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本薬剤師研修センター | 認定薬剤師 | 4名 |

| 日本薬剤師研修センター | 小児薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本薬剤師研修センター | 認定実務実習指導薬剤師 | 3名 |

| 日本薬剤師研修センター | 漢方薬・生薬認定薬剤師 | 1名 |

| 日本緩和医療薬学会 | 緩和薬物療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本化学療法学会 | 抗菌化学療法認定薬剤師 | 1名 |

| 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 糖尿病療養指導士 | 2名 |

| 日本臨床栄養代謝学会 | 栄養サポートチーム(NST)専門療法士 | 1名 |

| 日本腎臓学会 日本腎不全看護学会 日本栄養士会 日本腎臓病薬物療法学会 |

腎臓病療養指導士 | 1名 |

| 日本腎代替療法医療専門職推進協会 | 腎代替療法専門指導士 | 1名 |

| 日本高血圧学会 日本循環器病予防学会 日本動脈硬化学会 |

高血圧・循環器病予防療養指導士 | 1名 |

| 日本循環器学会 | 心不全療養指導士 | 1名 |

| 日本麻酔科学会 | 周術期管理チーム認定薬剤師 | 1名 |

| 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 | パーキンソン病療養指導士 | 1名 |

| 香川県 | 肝炎医療コーディネーター | 1名 |

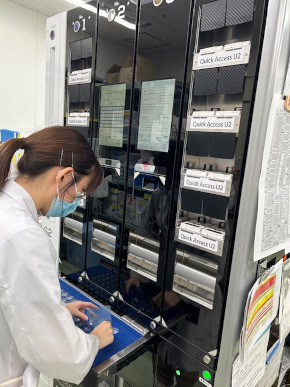

安全キャビネット内での無菌調製の様子

製剤室では、院内製剤の調製を行っています。

院内製剤とは、患者さんの病態やニーズに対応するために、医師の依頼により薬剤師が調製し、当院の患者さんに限って用いられる製剤のことです。

市販の医薬品では個々の患者さんのニーズに対応できない場合があります。そのような場合には、安全性、有効性、製剤方法などを十分に検討した後に調製します。

当院で取り扱う院内製剤には点眼薬、軟膏薬、検査用薬、内服薬、注射薬などがあります。

当院では、各病棟に専任の薬剤師を配置しています。

病棟薬剤師は、医師・看護師など他の医療スタッフと連携して医薬品の適正使用に取り組んでいます。

病棟薬剤師は入院患者さんが入院前に使用していた医療用医薬品・市販薬・健康食品の内容や、副作用歴、アレルギー歴などを把握し、服薬計画を医師に提案しています。投与前に処方薬の相互作用の有無の確認をおこない、特に安全管理が必要な医薬品については患者さんに説明をおこないます。流量又は投与量の計算等が必要な医薬品の投与にあたっては、投与前に薬剤師が計算等を実施しています。また、常に最新の医薬品緊急安全性情報、医薬品・医療機器等安全性情報、医薬品・医療機器等の回収等の医薬品情報の収集を行うとともに、病棟カンファレンスなどで医療スタッフへ周知しています。

病棟薬剤師は入院患者さんに投与されている薬剤の投与量、投与方法、投与速度、相互作用、重複投薬、配合変化、配合禁忌などの確認と、患者さんの状態の確認をおこない、薬剤の効果や副作用等に関する状況把握をおこなっています。また、患者さんのベッドサイドに伺い服用薬の説明や薬剤に関する相談の対応をおこない、退院時にはお薬手帳を用いて保険薬局と連携をはかっています。

薬を有効かつ安全に使用するために、医薬品に関する様々な情報を収集、評価、整理保管しています。

また、これらの情報を薬剤部内や医師、看護師等の他の医療従事者、患者さんに提供しています。

医薬品情報室

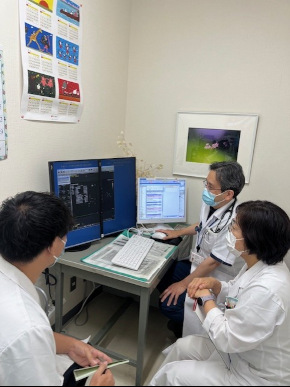

医師、看護師、その他医療スタッフとともに各診療科で行なわれるカンファレンスや病棟回診、各種委員会などに参加して薬剤師として薬学的な観点から提言し、医療の質の向上に貢献しています。

2001年よりICT(院内感染対策チーム)の一員として、感染予防に関わる活動を行っています。2018年「今ある抗菌薬を大切に、長く使えるように」という世界的な取り組みの一つとして、当院でもAST(抗菌薬適正使用支援チーム)が発足しました。ASTでは、薬剤師を中心に、医師や看護師、臨床検査技師と協力して、一人一人の患者さんの抗菌薬のよりよい使い方を提案するなど、治療のサポートを行っています。

医師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師などと共に毎週病棟ラウンドを行い、薬学的な観点から、患者さん個々に応じた経静脈、経腸栄養剤の使用に関する提案などを行っています。また、コアメンバーとして、月1回のNST勉強会の運営や講師を務めたり、月2回のコアスタッフミーティングへ参加したりしています。また、各種マニュアルの更新、NSTニュースの発行なども行っています。

当院では、コンサルテーション型の緩和ケアチームが活動しています。チームの薬剤師は、ラウンドやカンファレンスでの患者の状態に合わせた適切な薬物療法の提案、疼痛マニュアル・オピオイド換算表などの院内ツールの作成、緩和薬物療法に関するスタッフ教育、医療用麻薬を使用する患者の支援などを行っています。

当院では、2016年の4月に認知症ケアチームが発足しました。医師、看護師、社会福祉士、理学療法士、作業療法士などと共に、週1回のカンファレンスと病棟ラウンドを行っています。患者さんの認知症症状の悪化を予防し、身体疾患の治療を円滑に受けられるよう、薬剤に関する情報提供、副作用症状の確認などを行っています。

月1回開催される糖尿病教育入院(糖尿病教室)では、薬剤師は薬物療法の講義や服薬指導を行ない、正しい知識を持ってもらえるよう患者さんを支援しています。また、医師、看護師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士などと共にカンファレンスを行い患者さんの治療をサポートしています。

腎臓病の患者さんとその家族を対象に腎臓病の基礎知識や日常生活の注意点などを知っていただくため、年2回腎臓病教室で、医師、看護師、管理栄養士と共に講義を行っています。薬剤師は腎臓病の治療薬について薬の効果や服用するときの注意点、副作用などをお話しています。講義の後に相談コーナーを設けて、腎代替療法専門指導士や腎臓病療養指導士を中心に患者さんからの療養相談を受けています。

患者さんからのお薬に関する問い合わせの対応や、特別な管理が必要な薬剤の服薬管理、院外処方箋も含めた外来患者さんの吸入指導などを行っています。

本院では、原則として院外処方箋を発行しています。処方日を含めて4日以内に保険薬局へ持参してください。

また、本院には高松市薬剤師会のFAXコーナーがあり、院外処方箋を患者さんの希望する保険薬局にあらかじめFAX送信することができます。FAX送信後、保険薬局で処方箋原本と引き換えにお薬をお受け取りください。

保険薬局の薬剤師から、薬の効果・副作用や相互作用などの説明を詳しく受けることができます。さらに、複数の医療機関にかかった場合でも、同じお薬が重複しないように薬歴簿を作って管理してくれます。

『かかりつけ薬局』をつくる事をお勧めします。ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、先発医薬品の特許が切れた後に、それと同じ有効成分で製造・販売される医薬品のことをいいます。先発医薬品と比べて、薬価が3割以上、中には5割以上安価になるというメリットがあります。また、様々な試験によって、効果や安全性は先発品と同等であると確認されています。

本院では、ジェネリック医薬品の使用促進のため、一般名処方の推進を行っております。ご理解とご協力をお願いします。

※一般名処方:薬の銘柄ではなく、成分名を記載した処方箋のこと

当院のがん化学療法レジメンは、化学療法運営委員会にて審査・承認されたレジメンを使用しています。本資料は、患者様に対して、質の高い外来がん化学療法を提供する事を目的とし、保険医療機関及び保険薬局にレジメンの内容を公開するものであり、その他の目的での使用は考慮しておりません。また、投与量及び治療スケジュール等は、患者様の状態によって変更される場合があります。

更新日:2025年9月1日

入院時情報提供シートを活用し入院時の情報提供にご利用ください。

入院時・検査時の中止(中断)薬剤調整依頼書について香川県薬剤師会の病院・薬局・地域つながる連携体制構築事業で作成された、全県下で使用できる統一様式です。情報提供にご協力いただく際に、ご利用ください。

事業内容や使用方法等詳細は香川県薬剤師会のホームページの会員ページ内にてご確認ください。

処方医に報告すべき即時性の低い情報については、トレーシングレポートに記入の上、高松赤十字病院薬剤部までFAXにてご送付ください。

お薬は水またはぬるま湯で飲みます。お薬は水に溶けることにより、腸の粘膜から吸収されやすくなり、その効果を発揮します。水なしでお薬を服用すると、のどや食道にひっかかって潰瘍を起こすことがあります。ですからコップ1杯程度の水または、ぬるま湯で服用してください。

お酒と一緒に服用するとお薬の吸収が不安定になり好ましくありません。

また、牛乳と一緒に飲むと効果がなくなるお薬もあります。注意しましょう。

医師、薬剤師の指示なく噛み砕いて飲んだりすることもやめましょう。

水なしで飲むお薬

心臓の発作を予防するお薬のなかに「舌下錠」というタイプのお薬があります。舌下錠は、吸収を早めるために、飲み込まず舌の下などに入れて溶かして服用します。

また、最近は水なしで服用できるお薬もあります。「口腔内崩壊錠」といいます。(OD錠やD錠などと記載されています。)手近に水がないところでも服用できるように工夫されたお薬で、口に入れるとさらっと溶けます。

薬により異なりますので、医師・薬剤師に事前に確認しておくのが良いでしょう。原則的には、気がついたときすぐに服用します。ただし、次の服用時間が近いときは忘れた分は服用せず、次から1回量を内服してください。絶対に2回分を一度に服用しないでください。

病院でもらったお薬や院外処方箋で調剤してもらったお薬は、患者さんのその時の病気や病状に応じて処方されたものです。いわゆるオーダーメードです。7日分の処方であれば、そのお薬の有効期間は7日となります。同じような症状でもまったく別の病気の場合がありますので、使い残しのお薬を自己判断で使用するのはやめましょう。

お薬は湿気、日光、高温を避けて缶などの密閉容器に入れて、子供の手の届かない場所に保存してください。なお、水薬・目薬・坐薬などは冷蔵庫に保存してください。

病院で処方されたお薬は、症状が軽くなったからといって自分の判断で勝手にやめないでください。急に中止するとリバウンド現象といって、反動からかえって症状が悪化する場合があります。

お薬は、私たちの病気を治すために服用します。これを主作用といいます。しかし、お薬には治療に必要のない作用や好ましくない作用もあります。これを副作用といいます。副作用は、お薬を服用する全ての人に起こるわけではありません。服用を続けてもあまり問題にならない副作用もありますが、時には、お薬の変更や中止しなければいけない場合がまれにですがあります。お薬を服用していて発疹、水ぶくれ、かゆみ、発熱、息苦しさなどの症状が現れた場合には、すぐに医師・薬剤師に連絡してください。

「お薬手帳」は、あなたのお薬の履歴書です。

いままでに、どんなお薬を飲んできたか、副作用の記録、アレルギーの有無や、自分で購入したお薬の記録、お薬を服用していて気がついた事などもメモしておきましょう。詳細は各薬局窓口で問い合わせてください。病院、薬局へ行く時は持参して医師、薬剤師に見せましょう。

原則としてお薬は食事を摂らなくても決められた用法で飲んでください。 但し、糖尿病薬など食事と密接な関係のお薬もあり、食事を摂らずにお薬だけ服用すると低血糖になるものもあります。食事が不規則な人は医師・薬剤師に事前に確認しておくのが良いでしょう。

飲ませる前に泡立たないように軽く容器を振って混ぜます。

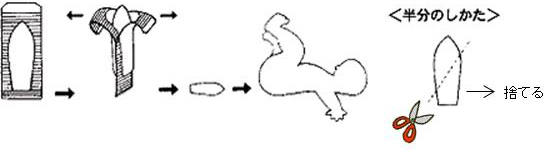

坐薬を1/2個や2/3個使用する場合は、清潔なカッターやハサミでななめに切って使います。